Damit die Wärmewende gelingt, müssen Städte, Gemeinden und Versorger möglichst exakt wissen, welche Gebäude wo stehen, wie alt sie sind, wie sie beheizt werden und wie viel Wärme sie in Zukunft benötigen. Ohne diese Informationen ist es fast unmöglich, neue Wärmenetze zu planen oder die richtigen Investitionen für die Energieversorgung zu tätigen.

Mehr Start-up-Portraits

Start-up Heatrix: XXL-Föhn statt Gas und Öl – Grüne Prozesswärme in der Industrie steckt noch in den Kinderschuhen. Mit heißer Luft will Heatrix die Produktion nachhaltiger machen. Zum Beitrag

Start-up Revincus: Energie aus dem Abwasser – Energiequelle aus dem Abfluss: Revincus möchte die Wärmegewinnung aus Abwasser in Mehrfamilienhäusern etablieren. Zum Portrait

Erneuerbare Energien rechtssicher vermarkten – „Node.energy“ verspricht den Erzeugern von Erneuerbaren Energien eine unkomplizierte, rechtlich abgesicherte Teilnahme am Energiemarkt. Mehr erfahren

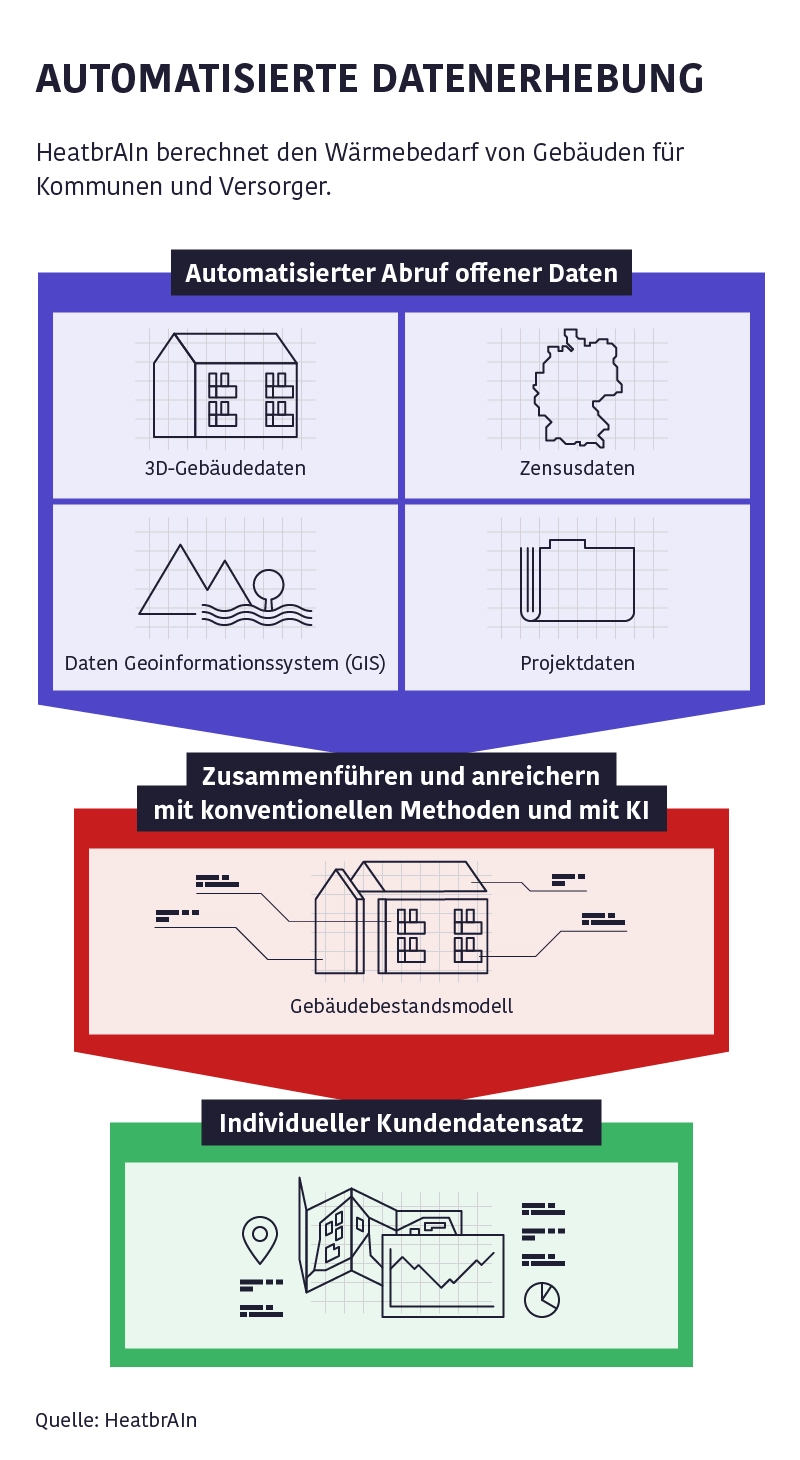

Die Datenlage ist jedoch unübersichtlich: Manche Ämter stellen offene Daten bereit, zum Beispiel Baualtersklassen, die Art der Gebäudenutzung, dreidimensionale Modelle oder Bewohnerzahl. Stadtwerke haben Einblicke in den Energieverbrauch, allerdings nur für ihre eigenen Netze. Und nur Schornsteinfeger wissen, welche Heizungen in ihren Bezirken eingebaut sind. Alle diese Informationen liegen in verschiedenen Formaten vor – mal als Excel-Liste, mal als digitale Rasterkarte, mal in Aktenordnern. Oft fehlen ganze Straßenzüge oder die Angaben sind so ungenau, dass sie kaum weiterhelfen. Planungsbüros verbringen oft Wochen und Monate damit, diesen Flickenteppich mühsam zu sortieren. Genau hier setzt heatbrAIn an, ein junges Start-up aus Jülich, das 2024 aus der Forschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) hervorgegangen ist.

„Wenn man sich anschaut, wie viele Gebäude es in einer Stadt gibt, wird die Datenerhebung sehr schnell kompliziert. Wir stellen Informationen deshalb automatisiert und in hoher Qualität bereit“, sagt Philip Groesdonk, Experte für Gebäudemodellierung und Gründer von heatbrAIn. Die Geschäftsidee funktioniert grob skizziert so: Das Start-up sammelt vorhandene Daten aus den verstreuten Quellen ein, ergänzt Lücken mithilfe eigener Berechnungen und erstellt daraus ein Gesamtbild. Jedes Gebäude – vom Einfamilienhaus bis zum Supermarkt – bekommt ein digitales Profil mit Angaben zu Adresse, Baujahr, Größe, Heizung und Energiebedarf.

KI schließt Datenlücken

Informationen, die fehlen, um den Energiebedarf zu berechnen, ergänzt das Start-up, beispielweise mit Daten des Online-Dienstes Openstreetmap und mithilfe Künstlicher Intelligenz. Die KI erkennt zum Beispiel das Gebäudealter an Dachform, Fensteranordnung oder dem Grundriss. Groesdonk: „In den vorhandenen offenen Daten wird das Alter der einzelnen Gebäude oft nicht genau genug aufgelistet, sondern zusammengefasst. Die KI wird deshalb trainiert, anhand der Eigenschaften eines Hauses die Baualtersklasse zu bestimmen.“ Nachkriegsbauten besitzen zum Beispiel viele Geschosse in einfacher Bauweise und seit den Neunzigern waren Dachterrassen oder halbe Schrägdächer beliebt. In 85 Prozent der Fälle landet die heatbrAIn-KI einen Treffer. Das sei laut Groesdonk bereits ein sehr guter Wert. Wer weiß, wann ein Haus gebaut ist, kann daraus Rückschlüsse auf die energetische Qualität des Gebäudes ziehen.

Wetterdaten und reale Verbrauchsdaten fließen ebenfalls in die Berechnungen von heatbrAIn ein. Am Ende entsteht eine digitale Übersicht, die für jedes Gebäude den Wärmebedarf zeigt – nicht nur im Jahresdurchschnitt, sondern stundengenau. „Diese detaillierten Daten sind insbesondere nützlich für Versorger“, meint Groesdonk. „Sie wissen dadurch exakt, wie viel Energie sie wo und wann ins Fernwärmenetz einspeisen müssen. Großwärmepumpen und Speicher können dementsprechend ausgelegt und Betriebskosten minimiert werden.“

Für Kommunen und Versorger sei das Geschäftsmodell von heatbrAIn ein entscheidender Fortschritt. Anstatt Monate mit Datensammlung zu verbringen, haben sie Groesdonk zufolge innerhalb weniger Wochen einen vollständigen Datensatz. An die Stelle grober Durchschnittswerte für ganze Viertel treten konkrete Informationen für jedes einzelne Gebäude. Und mit diesen Daten lassen sich auch Zukunftsszenarien simulieren: Wie verändert sich der Wärmebedarf, wenn Gebäude saniert werden? Was passiert, wenn eine Großwärmepumpe ans Netz geht? Welche Speichergrößen werden benötigt?

Erfolgreiche Praxistests

Dass die Methode funktioniert, zeigen die ersten Aufträge des dreiköpfigen Start-ups, das sich bisher ohne externes Investment finanziert. In der hessischen Kleinstadt Florstadt mit rund 9.000 Einwohnern wird fast vollständig mit Öl geheizt. Verbrauchsdaten waren kaum vorhanden, doch heatbrAIn konnte dennoch für jedes Gebäude den Wärmebedarf berechnen und so die Grundlage für die kommunale Wärmeplanung schaffen. In Finsterwalde in Brandenburg stehen die Stadtwerke vor der Aufgabe, ein großes Wärmenetz in Zukunft mit erneuerbaren Energien zu versorgen. heatbrAIn liefert die Daten für den Transformationsplan – mit Prognosen für den Energiebedarf der Gebäude bis in die 2040er-Jahre. Und in Ludwigsburg stellte das Start-up stundengenaue Werte für ein Quartier bereit, die direkt in die Planung eines Wärmenetzes eingeflossen sind.

Ob sich das Verfahren etabliert, hängt nun davon ab, wie schnell weitere Städte und Versorger Vertrauen in die Daten des jungen Unternehmens gewinnen.

Zurück zur Magazin-Übersicht „Gleichgewicht“