Erdgas soll in Kraftwerken nach und nach möglichst durch Wasserstoff ersetzt werden, um Strom CO2-frei zu erzeugen. Anlagen, die auf Wasserstoff umgestellt werden können, werden als H2-ready bezeichnet. Die neuen Gaskraftwerke, um die Versorgung zu gewährleiten, wenn Wind und Sonne nicht genügend Energie liefern, werden wasserstofffähig gebaut. Das heißt: Beim Bau wird berücksichtigt, dass sie zunächst mit Erdgas betrieben werden und langfristig mit Wasserstoff.

Welche Herausforderungen gibt es?

Was einfach klingen mag, ist technisch gesehen eine Herausforderung. Mit den klassischen Turbinen kann Wasserstoff in den Kraftwerken nicht verbrannt werden. Denn er hat ganz andere Eigenschaften als Erdgas. Das bedeutet: Bauteile, Brenner, Turbinen und Betrieb müssen auf Wasserstoff ausgerichtet sein, Steuerung und Sicherheitstechnik angepasst werden.

Unterschiede von Erdgas und Wasserstoff

Wasserstoff verbrennt nicht nur schneller als Erdgas, sondern auch bei viel höheren Temperaturen. Die Folge: Es entstehen mehr schädliche Stickoxide (NOX). Deshalb muss ein anderes Verbrennungssystem entwickelt werden. Außerdem ist die Flammengeschwindigkeit von Wasserstoff zehnmal größer und die Zündenergie zehnmal geringer als von Erdgas. Das macht die Verbrennung schwierig. Es besteht die Gefahr, dass die Flamme in die Düsen des Brenners zurückschlägt und ihn beschädigt.

Ein weiterer Unterschied: Wasserstoff ist das kleinste Atom – die H2-Moleküle diffundieren somit schneller als Erdgas durch viele Materialien, etwa Kunststoffe und Metalle. Um das zu verhindern, müssen Flansche (Kanten) und Dichtungen angepasst werden. Außerdem braucht es größere Rohrleitungen im Brennsystem, um die gleiche Energiemenge transportieren zu können. Denn Wasserstoff hat eine niedrigere volumetrische Energiedichte als Erdgas. Bei allen Kraftwerken, auch den H2-ready Kraftwerken, werden Anpassungen notwendig sein. Umfangreicher ist die Umrüstung in bestehenden Gaskraftwerken, da diese nicht H2-ready gebaut worden sind.

Infrastruktur aufbauen

Die größte Herausforderung ist jedoch, genügend erneuerbaren Wasserstoff zur Verfügung zu stellen. Dafür muss eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden, um ihn aus dem Ausland zu importieren oder in Deutschland herzustellen und zu den Kraftwerken zu transportieren. Bestehende Gasnetze eignen sich zwar größtenteils dafür, müssen aber umgerüstet werden.

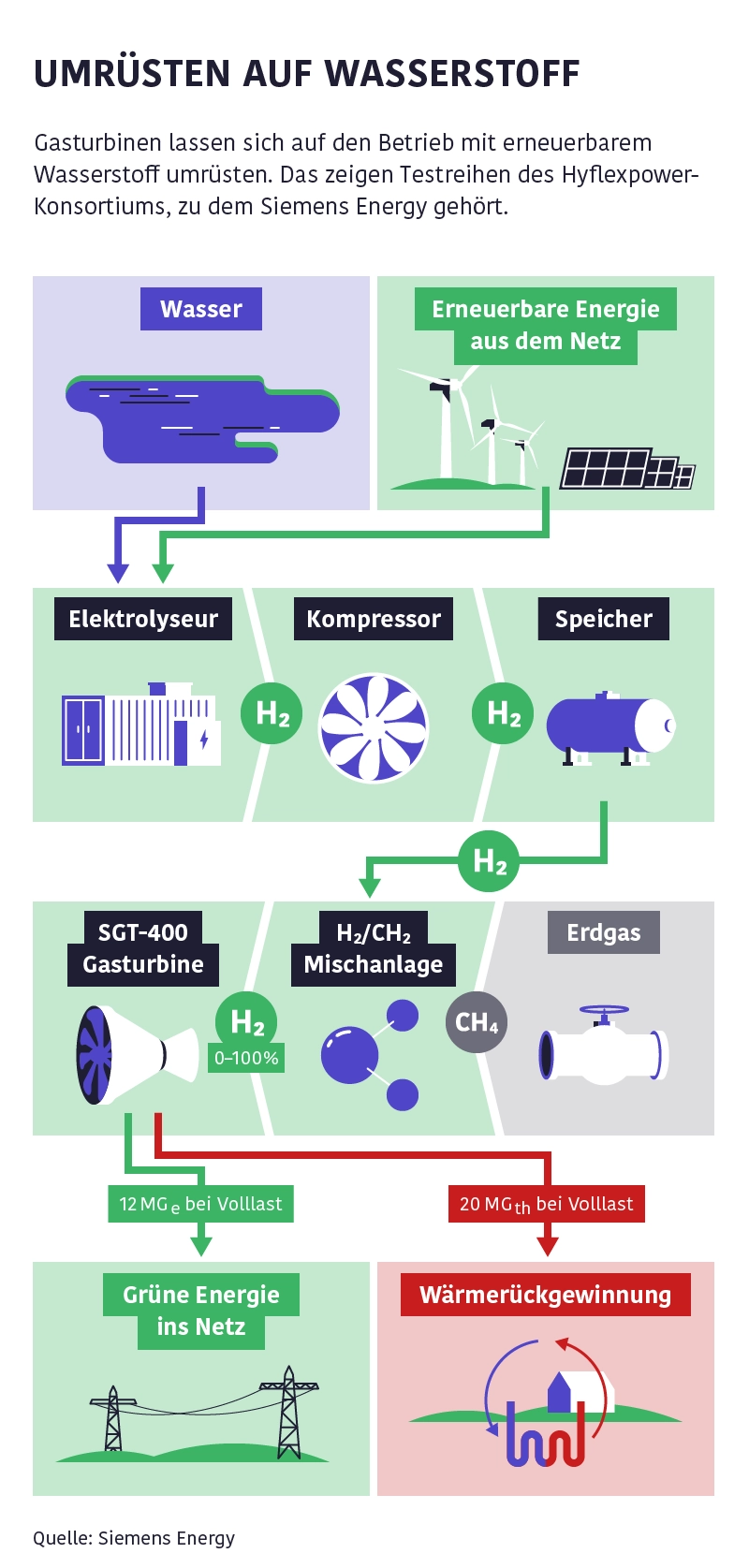

Umrüsten statt neu bauen

Auch bestehende Kraftwerke können H2-ready werden. Für eine Umrüstung (Retrofit) plädiert Dr. Peter Kutne, Leiter der Abteilung Mikrogasturbinen am Institut für Verbrennungstechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR). „Ein neues Gasturbinenkraftwerk mit 15 Megawatt Leistung zu bauen, dauert etwa sechs Jahre und kostet rund 30 Millionen Euro. Eine Bestandsanlage durch einen Retrofit umzurüsten, dauert dagegen nur eineinhalb Jahre und kostet etwa ein Zehntel.“

Das es geht, zeigen das DLR und die Power Service Consulting (PSC). Sie bauten eine Pilotanlage und eine Mikrogasturbine komplett um. Der neue Brenner kann mit reinem Wasserstoff und einem Erdgas-Wasserstoff-Gemisch betrieben werden. Solche Mikrogasturbinen werden in Krankenhäusern, Hotels, Brauereien oder bei der Wärme-Kraft-Kopplung eingesetzt, um Strom und Wärme zu erzeugen.

Gibt es Vorreiter?

Großkraftwerke, die mit Wasserstoff befeuert werden können, gibt es bisher nicht. Prototypen werden getestet. In einigen Heizkraftwerken sind aber bereits Gasturbinen in Betrieb, die H2-ready sind. Ein Beispiel ist Stuttgart-Münster. Dort nahm die EnBW 2025 ein wasserstofffähiges Gasturbinen-Kraftwerk in Betrieb, um Fernwärme zu erzeugen. Die Turbinen ersetzen die alten Kohlekessel. Geplant ist, weitere Kohlekraftwerke durch wasserstofffähige Gaskraftwerke zu ersetzen.

Ein anderes Beispiel ist das neue Heizkraftwerk Süd in Leipzig. Ab 2026 war die Beimischung von Wasserstoff geplant, im Sommer 2025 wurde der Probebetrieb jedoch verschoben. Der Grund: Es flossen bisher keine Gelder vom Bund, es fehlt an Infrastruktur und grünem Wasserstoff, der bezahlbar ist. Aus ähnlichen Gründen verschob der Energiekonzern Leag den Bau eines geplanten Wasserstoffkraftwerks in Boxberg.

Wie geht es weiter?

Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie von 2020, die 2023 fortgeschrieben wurde, hat die Bundesregierung ehrgeizige Ziele formuliert: Bis 2030 sollen in Deutschland mindestens zehn Gigawatt Elektrolysekapazität entstehen. Gleichzeitig ist klar, dass der heimische Bedarf nur durch erhebliche Wasserstoffimporte gedeckt werden kann.

Die Strategie betont den Aufbau zentraler Infrastruktur wie Netze, Speicher und Importterminals sowie die Schaffung funktionierender Marktmechanismen. Sie richtet sich vor allem an Industrie, Verkehr und Energiesektor. Doch viele Fragen sind weiterhin ungeklärt – etwa bei Regulierung, Finanzierung, der praktischen Umsetzung außerhalb des geplanten Kernnetzes sowie der am Ende tatsächlich entstehenden Elektrolysekapazität. Fachleute mahnen deshalb verbindliche, praxistaugliche und technologieoffene Schritte an, um den Markthochlauf nicht zu gefährden.

Mehr zu Erneuerbaren Energien

Stahlindustrie in Deutschland: Wann wird‘s grün? – Die CO2-intensive Stahlindustrie soll mit staatlichen Milliardensubventionen sauber werden. Zum Artikel

Repowering, Weiterbetrieb oder Rückbau – der Kampf um die Windmühlen. Zum Artikel

Windkraft – umgeben von Wasser. Zum Artikel

Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Gleichgewicht“