Was zunächst wie eine gewöhnliche Solarinitiative klingt, entpuppt sich als eines der ambitioniertesten Energieprojekte Europas: In der portugiesischen Stadt Pego installiert der Energiekonzern Endesa derzeit nicht nur eine Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 365 Megawatt – gleichzeitig entstehen dort Windkraftanlagen mit 264 Megawatt Leistung, der mit 168,6 Megawatt größte Batteriespeicher Europas sowie ein Elektrolyseur mit 500 Kilowatt Leistung. Vielversprechende Technologien der Energiewende, gebündelt an einem Fleck Erde.

Mehr zu neuen Ideen

Forschungsprojekt Synlight: Die Sonne auf Erden – Im rheinischen Jülich betreibt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt den größten Solarlicht-Simulator der Welt. Mehr erfahren

"Erfolgreiche Zusammenarbeit braucht gemeinsame Ziele" – Volker Lazzaro über politische Notwendigkeiten, Kooperationen und Überraschungen beim Ausbau der Elektromobilität. Zum Interview

Kommunizierende Röhren – Eine Jahrzehnte alte Infrastruktur als Dreh- und Angelpunkt der Energiewende? Die europäischen Gasnetze können mehr, als man denkt. Zum Feature

Die Idee ist nicht neu: Die Kombination mehrerer Erneuerbare-Technologien auf einer Fläche, sogenannter Co-Location-Kraftwerke oder Hybridparks, wird auch für die deutsche Energiewende immer interessanter. Denn um bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stroms aus regenerativen Quellen zu gewinnen, müssen zahlreiche zusätzliche Energieträger ans Netz gehen. Doch wie lässt sich dieses Ziel in so kurzer Zeit erreichen – und dabei wirtschaftlich umsetzen?

Zusammen stark: Erzeugungsarten ergänzen sich

Antworten gibt es im schleswig-holsteinischen Büttel: Hier hat der Projektentwickler ENERPARC 2023 seinen ersten Hybridpark aus einer Solaranlage und einer Batterie eröffnet. So kann das starke Solarstromangebot aus den Mittagsstunden in andere Tageszeiten verschoben werden. Dank der Batterie liefert der Park deutlich konstanter Energie.

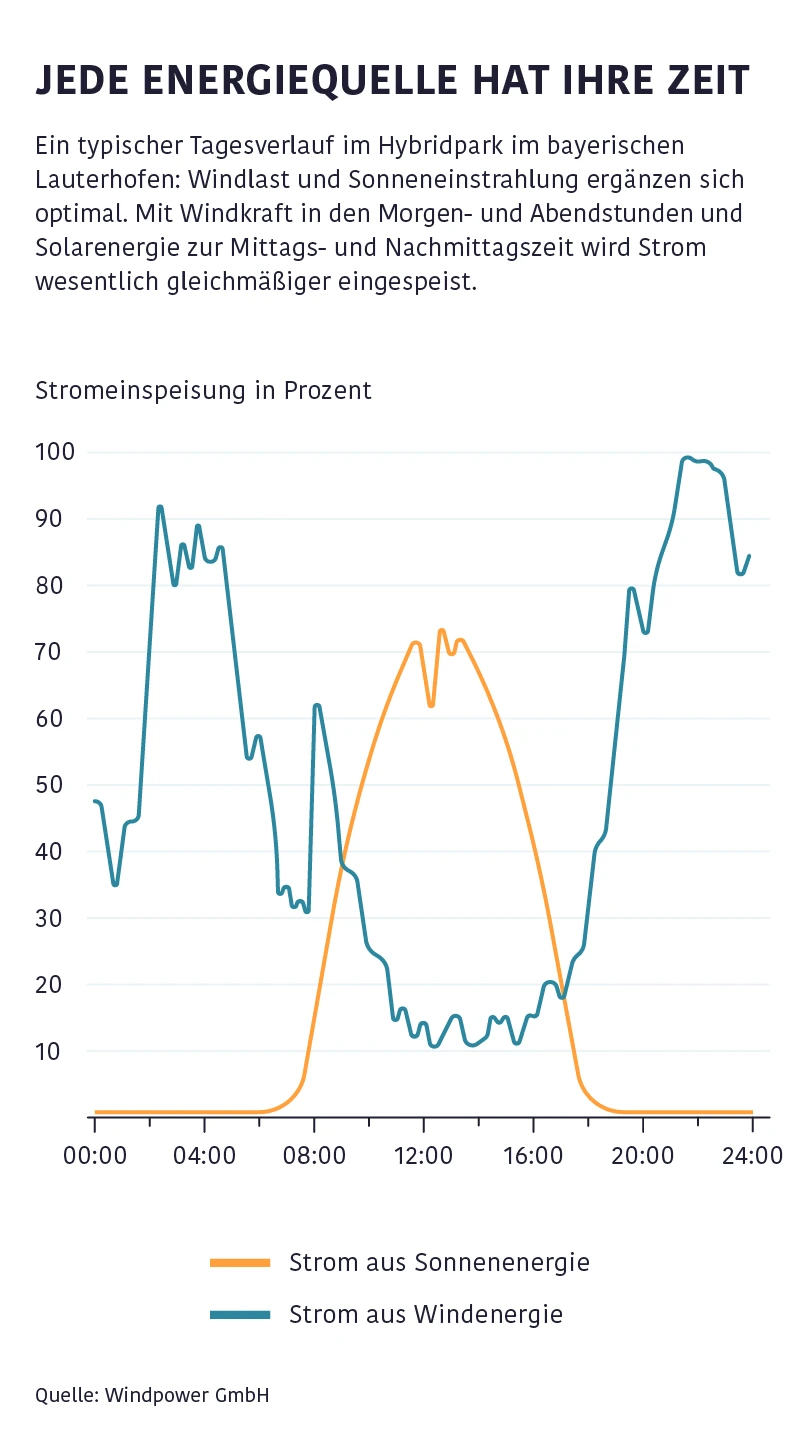

Auch Wind- und Solarparks lassen sich kombinieren, um die Versorgung mit grünem Strom gleichmäßiger zu gestalten. Im oberpfälzischen Deining hat die Firma WINDPOWER drei Solarparks mit einer Gesamtleistung von 23,5 Megawatt Peak in einem von Bayerns größten Windparks installiert. Während die Solaranlagen vor allem mittags einspeisen, weht der Wind meistens in den frühen Morgenstunden und abends am stärksten.

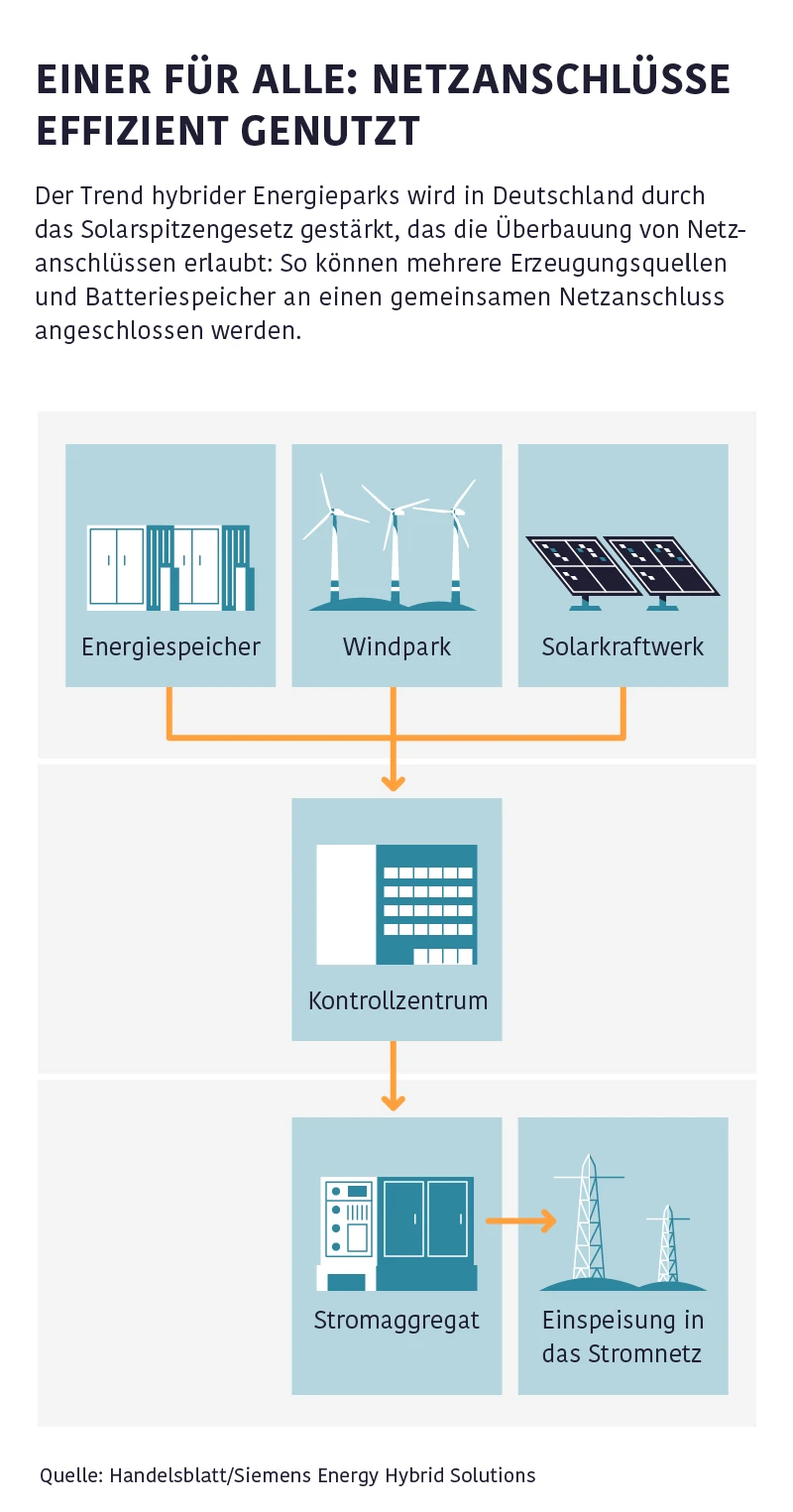

Warum nicht gleich so? Lange Zeit verhinderten gesetzliche Vorgaben die Umsetzung von Hybridparks in der Praxis. Bisher mussten Wind-, Solar- oder Batterieparks jeweils einzelne Netzverknüpfungspunkte erhalten. Auch Bau und Anschluss inklusive Umspannwerk, Umspannstation und Schaltanlage wurden für jedes Projekt einzeln fällig. Das machte kombinierte Anlagen teuer und komplex. Einige Hybridprojekte konnten dennoch realisiert werden – mithilfe des sogenannten Cable Poolings. Dabei teilen sich verschiedene Erzeugungsarten und Stromspeicher einen gemeinsamen Netzanschlusspunkt, solange die maximale Einspeiseleistung nicht überschritten wird.

Erst seit Januar 2025 erlaubt das Solarspitzengesetz die sogenannte „Netzüberbauung“: Auch Anlagen, deren Leistungen die Einspeisegrenze theoretisch überschreiten, dürfen gemeinsam in Betrieb gehen. Der Grund: Erneuerbare Energien speisen aufgrund ihrer schwankenden Verfügbarkeit selten mit voller Leistung ein. Die durchschnittliche Nutzung eines Netzverknüpfungspunktes innerhalb eines Jahres liegt, wie eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) und des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) ergab, im Fall von Photovoltaik bei 13 Prozent und im Fall moderner Windenergieanlagen bei 33 Prozent.

„Riesenschritt in die richtige Richtung“

„Die Synergien von Wind- und Sonnenenergie ermöglichen eine optimierte Nutzung des Netzanschlusses und reduzieren somit den erforderlichen Netzausbau“, sagte Johannes Ehbauer, Geschäftsführer von Windpower, bei der Inbetriebnahme des Parks in Deining. Auch für Fokke Peters, Rechtsexperte von Enerparc, ist es ein „Riesenschritt in die richtige Richtung, dass die Netzüberbauung jetzt im Gesetz steht“. Jedoch gebe es im Alltag der Planer noch viele offene Detailfragen. Die Netzbetreiber stünden wirtschaftlich unter Druck und seien durch die Gesetzgebung stark festgelegt – bis zur Veröffentlichung eindeutiger Guidelines agierten sie daher manchmal zögerlich.

Eine weitere Erleichterung für Co-Location-Projekte mit Speichern trat im Mai 2024 mit dem Solarpaket I in Kraft. Zuvor wurden im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nur Anlagen gefördert, die ausschließlich grüne Energie erzeugten. Speicher, die etwa im Winter auch mit konventionellem Netzstrom betrieben werden, blieben außen vor – wirtschaftlich war der Betrieb solcher Hybridparks kaum möglich. Inzwischen können Speicherbetreiber mehrmals im Jahr zwischen ausschließlich grünem Betriebsmodus und Phasen von nichtgeförderter Speicherung wechseln. Bei Enerparc sieht man darin gerade für den Stromhandel einen „Quantensprung“. Details müssen jedoch noch von der Bundesnetzagentur festgelegt werden. Die Branche erhoffe sich nun eine baldige Klärung, mit der praktisch gearbeitet werden könne, sagt Fokke Peters.

Er glaubt, 2026 könnte ein gutes Jahr für Hybridparks werden – mit großem Potential, die Energiewende zu beschleunigen. Jetzt braucht es Detailregelungen und die Initiative vieler Projektierer. Dann könne auch in Deutschland die Vision Wirklichkeit werden: das Beste aus allen Welten zu vereinen – Windkraft, Solarenergie, Batteriespeicher und, wie bereits in Portugal, künftig vielleicht sogar Elektrolyse.

Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Größe“