Bahnhöfe sind Sehnsuchtsorte. Der Anhalter Bahnhof in Berlin wurde sogar im Volksmund das „Tor zur Welt“ genannt. Die Anfänge des deutschen Bahnverkehrs waren indes eher bescheidener Natur: Gerade einmal sechs Kilometer lang war die erste deutsche Bahnverbindung von Nürnberg nach Fürth, die 1835 in Betrieb genommen wurde. Heute, 187 Jahre später, ist das Schienennetz in Deutschland mit 33.590 Kilometern das längste Europas. Der Weg dorthin war steinig, viele Städte mussten jahrzehntelang um einen Eisenbahnanschluss kämpfen. Zum Beispiel Solingen: Die Topografie im Bergischen Land war für den Gleisbau schwierig und so fuhr die Eisenbahn zunächst von Köln nach Dortmund, ohne in Solingen zu halten. Um das Netz endlich zu sich zu führen, brachten Stadt und Nachbargemeinden 57.000 Taler für den Bahnhofsbau und den Grunderwerb für die Gleise auf. 1867 erhielten sie schließlich einen ersten Zweigbahnanschluss.

Wenn der Berg zum Propheten kommt

Das schnelle Wachstum des deutschen Eisenbahnnetzes ist engagierten Entscheidungsträgern und Kommunen wie Solingen zu verdanken. „Es kam auf die visionäre Kraft der damaligen Bürgermeister oder Stadtverordneten an, zu erkennen, was für ein ungeheures Potential solch ein Anschluss hat,“ sagt der Historiker Dirk van Laak. Er hat 2018 ein Buch zur Geschichte und Zukunft der Infrastruktur veröffentlicht und lehrt an der Uni Leipzig. „Mir ist kaum ein Infrastrukturnetz bekannt, das top-down geplant wurde und auch erfolgreich war. Es scheitert dann oft an den lokalen Gegebenheiten, an Widerständen der Bevölkerung, an Konkurrenz. Alle heutigen Netze sind das Ergebnis von unendlich langwierigen und komplizierten Aushandlungsprozessen.“

Ein Aushandlungsprozess, der umso komplexer wird, je verzweigter die einzelnen Netzbestandteile sind. Und immer auch: je älter. Die Zeiten, in denen Netze auf der buchstäblichen „grünen Wiese“ entstanden, sind lange vorbei. In Rom fließt bis heute Wasser durch Aquädukte, die in der Antike gebaut wurden. So weit zurück reicht der Blick in Deutschland nicht. Aber auch hier gilt: Wer sich heute mit dem Netzausbau beschäftigt, der tut das auf der Basis von Strukturen, die vor Jahrzehnten und Jahrhunderten entstanden. Eine komplizierte Angelegenheit. Die Frage also: Wie macht man das?

Ein gutes Beispiel ist das deutsche Stromnetz. Es entwickelte sich aus dem Wildwuchs vieler lokaler Gas- und Blockheizkraftwerke, die teilweise nur einzelne Straßenzüge versorgten. Der Strom war für Städte damals eine wünschenswerte Alternative zur riskanten Gasbeleuchtung. Die Produktion sollte möglichst außerhalb stattfinden.

Heilbronn konnte diese Idee 1888 zuerst umsetzen – als erste deutsche Stadt mit zentraler Stromversorgung. Ein Zementwerk in Lauffen gewann durch Wasserkraft 60 Prozent mehr Energie als benötigt und bot sie der Stadt zum Kauf an. Damit entstand auch die erste Überlandleitung, die über Heilbronn schließlich bis Frankfurt am Main führte: 169,9 Kilometer mit 3.182 Masten. Die Trasse durchquerte Württemberg, Baden, Hessen und Preußen. In jedem Land musste eine Genehmigung eingeholt werden. Einzelne Bürgermeister wehrten sich bis zum Ende gegen die Verbindung der Leitung.

Sauber, sicher, bezahlbar

„Die Infrastrukturgeschichte war immer eine Konfliktgeschichte,“ sagt van Laak. Deshalb legten der Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) und die Vereinigung der Elektrizitätswerke (VDEW) im Jahr 1909 den Entwurf für ein "Starkstromanlagengesetz" vor, das vor allem die wegerechtlichen Hürden beim Leitungsbau beseitigen sollte. Das Deutsche Reich wollte aber selbst qua Gesetz die Steuerung der Stromwirtschaft übernehmen – ähnlich wie beim Fernmeldewesen. Und aus Preußen kam der Vorschlag, die Zuständigkeit den Bundesstaaten zuzuweisen. 1935 trat dann das Energiewirtschaftsgesetz in Kraft. Es sollte „die Energieversorgung so sicher und billig wie möglich“ machen und hatte auch die „Sicherstellung der Landesverteidigung“ zum Ziel. 63 Jahre und viele Konflikte später wurde mit der Verwirklichung des Europäischen Binnenmarktes das Energiewirtschaftsgesetz neu geregelt und 2005 durch das EnWG ersetzt.

Gleichzeitig sollte das im Jahr 2000 in Kraft getretene Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) der Wind- und Sonnenenergie zum Markteintritt verhelfen. „Eine Tasse Kaffee“ sollte damals die Umlage kosten, sagt Matthias Otte, Abteilungsleiter der Bundesnetzagentur. Eine Umlage, die etwas bewirkt hat: Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland hat sich versechsfacht. Die Neuausrichtungen des EEG 2014 und 2021 reagieren auf die sich inzwischen schnell ändernde Lage und berücksichtigen auch Erkenntnisse aus Pilotprojekten wie „Windnode“, beispielsweise zur Entlastung von Power-to-Gas-Anlagen von der EEG-Umlage.

Der Blick in die Zukunft

Der Trend ist scheinbar unumkehrbar: Das Netz wird immer dichter, die Energieerzeugung immer dezentraler. Um die Energie- und Klimawende planmäßig bis zum Jahr 2050 zu erreichen, ist eine schnelle und nachhaltige Planung unerlässlich – und das trotz widerstreitender Interessen. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) soll dafür sorgen, dass Unternehmen, Behörden und Bevölkerung an der Planung des beschleunigten Netzausbaus beteiligt werden und prüft daher die von den Übertragungsnetzbetreibern entwickelten Zukunftsszenarien. Eine Herkulesaufgabe: 35.000 Stellungnahmen zum Netzentwicklungsplan mussten bearbeitet, zwei Millionen Anlagen und Akteure des deutschen Strom- und Gasmarktes im Marktstammdatenregister erfasst, die Vorschläge der Übertragungsnetzbetreiber geprüft und unterschiedliche Expertinnen und Experten konsultiert werden.

Auf dieser Grundlage genehmigt die BNetzA schließlich mehrere Szenarien für die Verbrauchsentwicklung und zukünftige Stromerzeugung in Deutschland. Sollte sich ein Szenario nicht bewahrheiten, kann auf andere zurückgegriffen werden. Denn letztlich geht es um Wahrscheinlichkeiten: Wie schnell steigen die Menschen auf Elektroautos um? In welchem Umfang nutzen energieintensive Industrien in den nächsten Jahren erneuerbare anstelle von fossilen Energien? Wo werden Windkraftanlagen entstehen? Wie schnell gehen die Kohlekraftwerke vom Netz?

Die Zukunftsszenarien knüpfen an verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten an. Szenario A geht für 2035 noch von 2,6 Prozent Braunkohleanteil an der Stromerzeugung aus, die Szenarien B und C planen bereits ohne Kohle. Der Anteil regenerativer Energien ist mit über 81 Prozent in Szenario B am höchsten. Szenario C kalkuliert für 2035 mit dem höchsten Bruttostromverbrauch: 686,9 Terawattstunden.

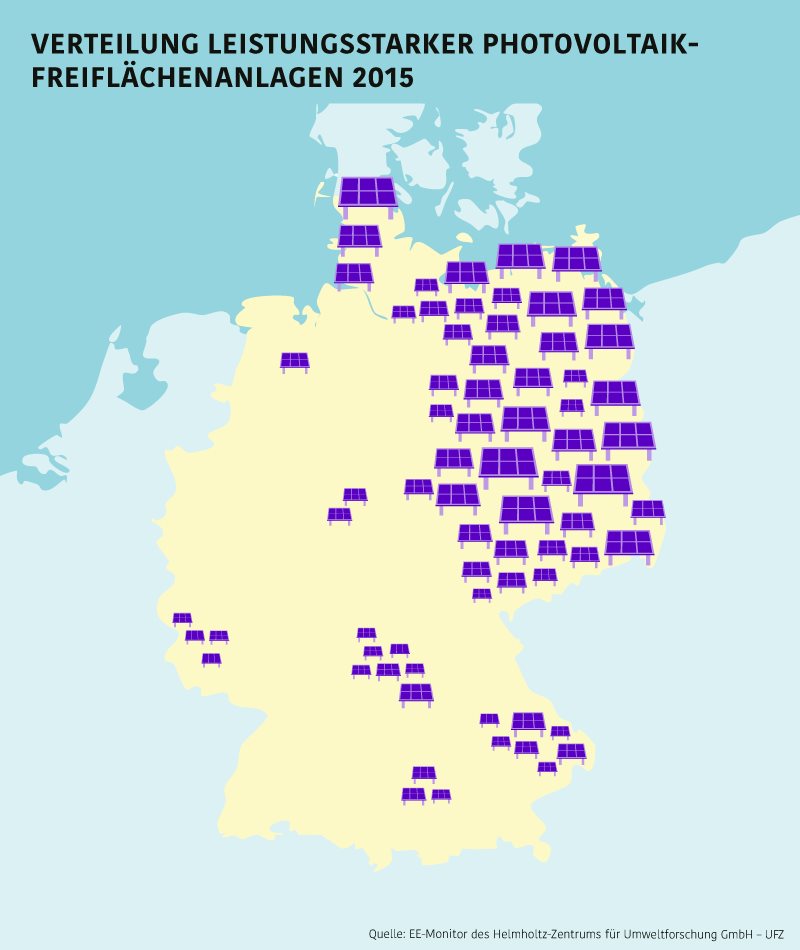

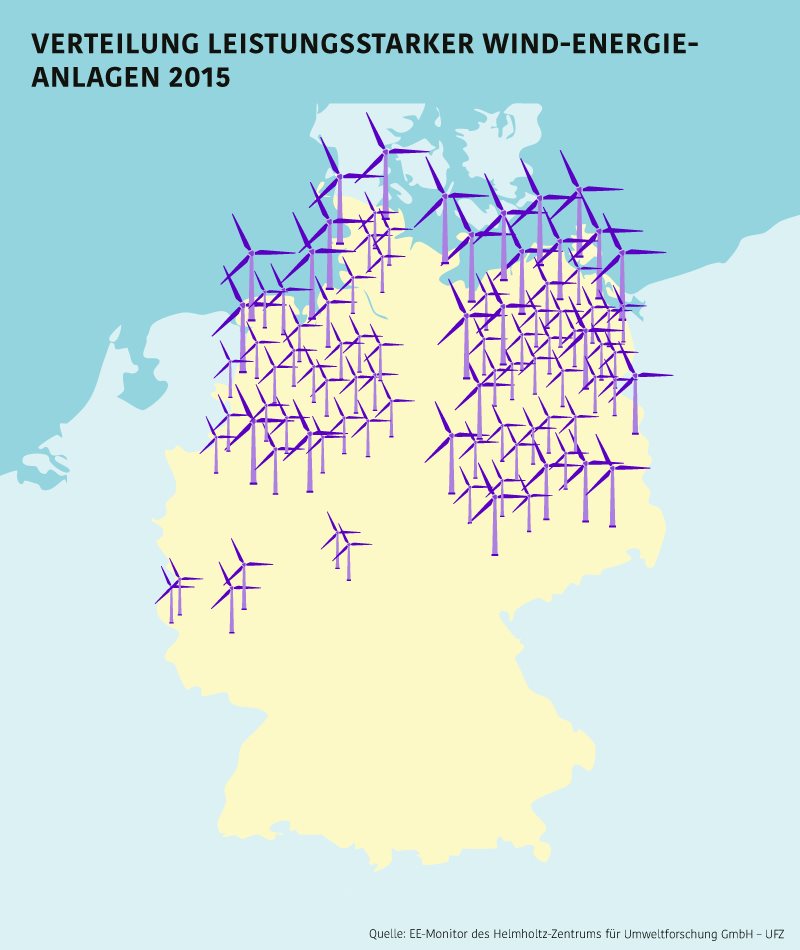

Klar ist: Die erneuerbaren Energien werden im Norden und Osten Deutschlands erzeugt, die energieintensiven Industrien haben sich aber in der Nähe der großen Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke im Süden und Westen angesiedelt. Nach dem Kohle- und Atomausstieg gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten: Der Strom kommt zum Verbraucher oder der Verbraucher zum Erzeuger. Aber, sagt Otte, wie realistisch ist es, dass im Schwarzwald Windräder gebaut werden oder dass die energieintensive Industrie ihren Betrieb nach Schleswig-Holstein verlegt?

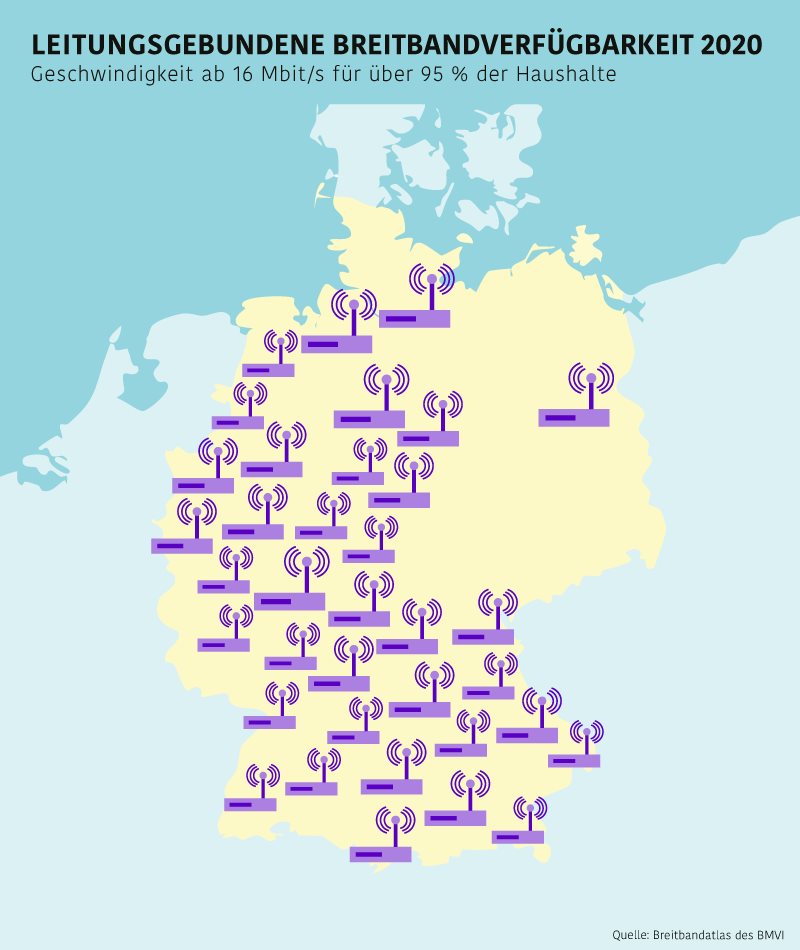

Anderen Branchen könnte es leichter fallen, den durch die Corona-Pandemie beschleunigten Trend zum mobilen Arbeiten zu nutzen, um sich beispielsweise im energiereichen Nordosten Deutschlands niederzulassen. Vorausgesetzt, sie haben dort Zugang zum Breitbandnetz. Das nächste Netz, das ausgebaut werden muss. Es ist zwar deutlich jünger als das Stromnetz, aber dennoch eine große Herausforderung.

Big Data in der Warteschleife

„Das Handy ist für mich die Fernbedienung der Netzwerkgesellschaft. Da steckt alles drin, was man sich im 18. und 19. Jahrhundert so erträumt hat,“ sagt van Laak. Doch um die softwarebasierte Infrastruktur in diesem Sinne zu nutzen, ist auch eine physische nötig: das Breitbandnetz. Die Geschichte dieses Netzes ist kurz, aber prägend. So erhielten zum Beispiel die neuen Bundesländer nach dem Mauerfall neue Telefonleitungen und Kabelnetze. Allerdings waren diese aus Kupfer, wie in den letzten 100 Jahren üblich. Die damit möglichen Bandbreiten reichen für die Datenübertragung schon heute teilweise nicht mehr aus. Zudem hat sich die Nutzung rasant verändert: In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Menschen, die in Deutschland Internet nutzen, von 18 auf 66 Millionen gestiegen.

Ein entsprechender Ausbau des Breitbandnetzes hat bereits begonnen. Doch die neuen Bundesländer – erst vor 30 Jahren komplett neu vernetzt – stehen nun im gesamtdeutschen Modernisierungszyklus wieder hinten an. Daher zeichnet sich im Breitbandatlas bei einer privaten Verfügbarkeit von 16 Megabit und mehr pro Sekunde der Verlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze noch deutlich ab.

Wie wichtig – und vielerorts eben noch nicht ausreichend – die Breitbandversorgung ist, zeigt aktuell die Corona-Pandemie, die einen nicht geringen Teil der arbeitenden Bevölkerung ins Home Office verpflichtet. Die Pandemie zeigt aber auch, wie sehr wir flexible Netze aller Art brauchen – als Grundinfrastrukturen für Leben und Arbeit. Der große Aufholbedarf beim Breitbandausbau verweist so auf ein größeres Problem: Auch das dichteste Netz besteht, wie alle Netze, größtenteils aus Löchern.

Mehr zum Netzausbau

Ausbau für Klimaschutz – der Netzentwicklungsplan Strom 2035. Zur BDEW-Stellungnahme

Breitbandatlas – wie das Internet in Deutschland schnell werden soll. Zur Seite

Perspektive Ausbau – die Zukunftsszenarien der BNetzA werfen einen Blick in die Stromerzeugung der Zukunft. Mehr erfahren

Zurück zur Magazin-Übersicht Netze