Wie groß ist der Kuchen und wie wird er verteilt? Im Rahmen der Koalitionsbildung wurde im politischen Berlin leidenschaftlich debattiert, wie das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen Infrastruktur genutzt werden soll. Eines steht nach mehreren Verhandlungsrunden nun fest: Die Länder sollen aus diesem Topf für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und Klimaschutz 100 Milliarden Euro erhalten. Das Geld wird gemäß dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ auf die Bundesländer verteilt – also in Abhängigkeit von Einwohnerzahl und Steueraufkommen der 16 Länder. Wie die Länder die Mittel einsetzen, hat auch politische Wirkung, denn: Sie entscheiden damit, wer Förderungen beantragen kann und welche Technologien gefördert werde. Es stellt sich die Frage: Wie kann Förderpolitik sinnhaft und effizient gestaltet werden?

Mehr zur Energieinfrastruktur

Wenn das Windrad mit der Cloud spricht – mit dem IoT zum Energienetz der Zukunft. Zum Artikel

So funktioniert der Strommarkt in Europa – Früher war Stromversorgung in Europa Ländersache. Heute wird europaweit Strom gehandelt und ausgetauscht. Mehr erfahren

Konverter – Anschlussstellen der Stromautobahn. Zum Beitrag

Ziele und Wege: Anspruch und Wirklichkeit

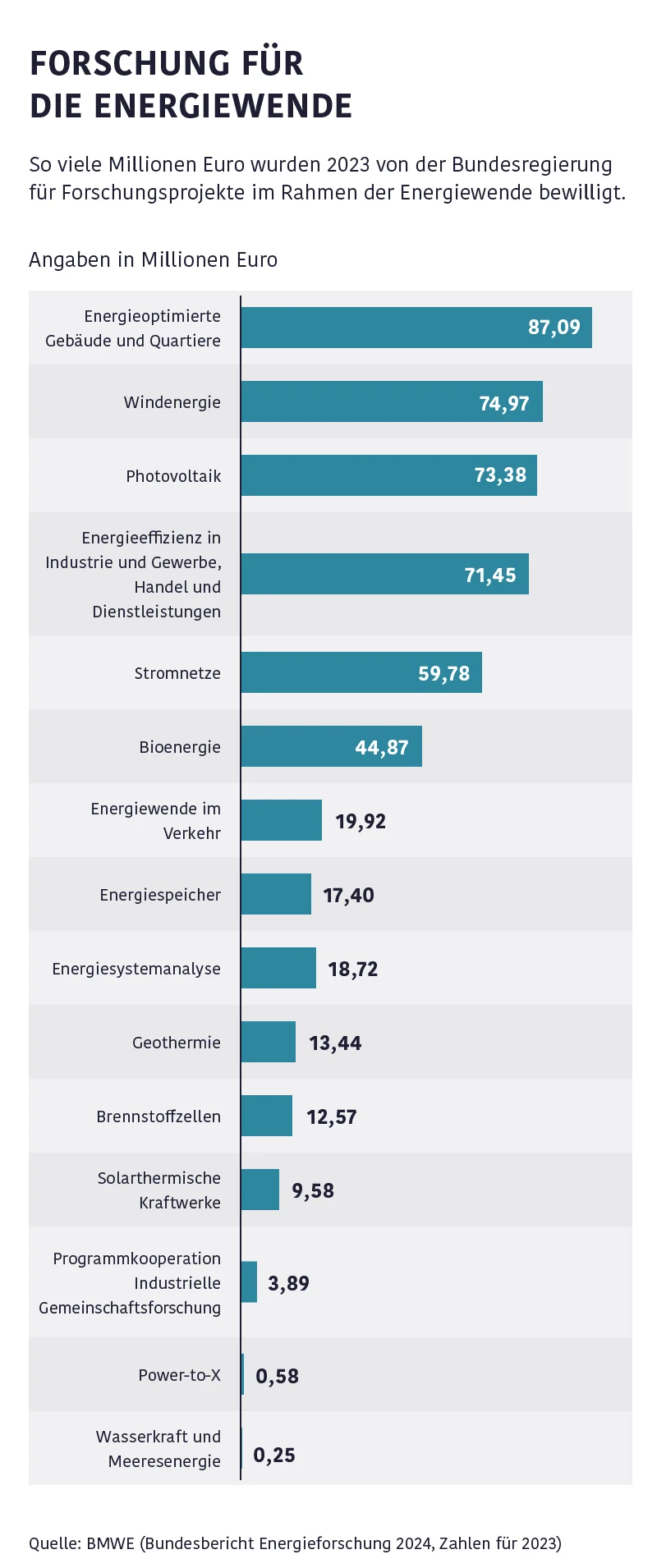

Die deutsche Energie- und Klimapolitik ist ehrgeizig – doch ambitionierte Ziele allein genügen nicht. Fördermittel sollen die Lücken zwischen Anspruch und Umsetzung schließen: Sie mildern finanzielle Risiken, setzen Investitionsanreize und schaffen Räume für Innovation. In der Praxis gibt es eine Vielzahl von Instrumenten für Privatleute, kleine und große Unternehmen: klassische Investitionszuschüsse Unternehmen, zinsgünstige Kredite über Förderbanken wie die KfW, steuerliche Erleichterungen – zum Beispiel für Elektromobilität - oder auch Ausschreibungen für konkrete Technologien wie Photovoltaik und Windenergie.

Diese Mittel werden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene bereitgestellt, zumeist in parallel laufenden Programmen mit eigenen Antragswegen, Kriterien und Zeithorizonten. Je breiter das Angebot, desto größer zugleich das Risiko der Fragmentierung: Wer Mittel beantragen will, muss nicht nur den passenden Topf finden, sondern auch die zuweilen komplexen Verfahren im Rahmen der Beantragung meistern.

Eigenheimbesitzer und Wasserstoffcluster

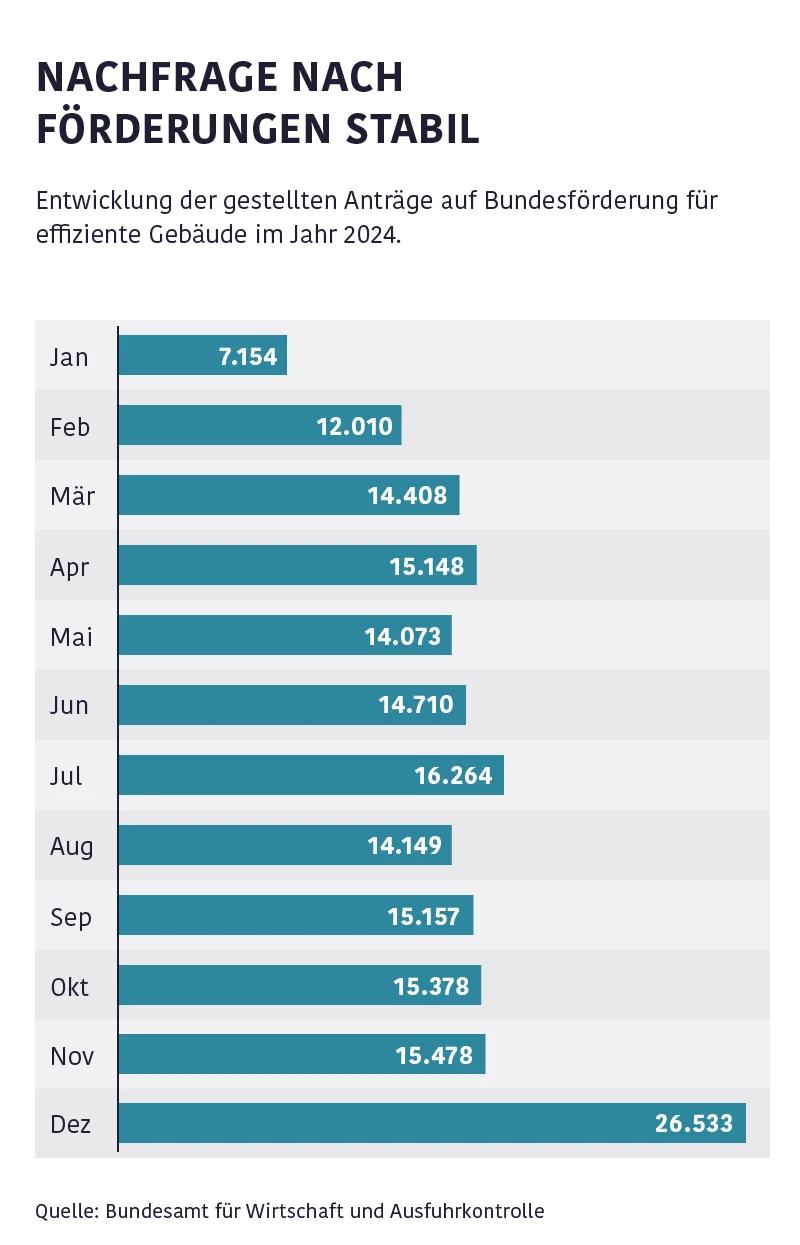

Wenn es um die Förderung im Privatbereich – also bei Hausbesitzern – geht, funktionieren die Instrumente summa summarum recht gut, sagt Astrid Schaffert vom Thinktank Zukunft KlimaSozial: „Wer sich von einem zertifizierten Energieberater unterstützen lässt, der kann mit zumutbarem Aufwand eine Förderung beantragen – und das Risiko einer Ablehnung ist gering, da bereits eine Vorprüfung durch die Berater stattfindet.“ Hier geht es vor allem um die Bundesförderung für effiziente Gebäude, deren Effizienz jährlich vom Prognos-Institut untersucht wird. Prognos kommt in einer aktuellen Studie vom Februar 2025 (Link) zu dem Ergebnis, dass hierdurch die gesetzten Ziele bei der Reduzierung von klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen regelmäßig übertroffen werden.

So wurden im Jahr 2023 beispielsweise 286.470 Fördermaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 31 Milliarden Euro unterstützt, wozu der Bund 7,64 Milliarden Euro, also knapp ein Viertel, beisteuerte. Doch auch hier gibt es noch Verbesserungspotenzial, sagt Astrid Schaffert: „Das reicht nicht immer: Viele Hausbesitzer sitzen aus finanziellen Gründen in einem fossilen Lock-in, rund 60 Prozent von ihnen haben kein ausreichendes Vermögen, um notwendige Sanierungen zu bezahlen.“ Dem könne man beispielsweise durch eine gestaffelte Förderung mit höheren Fördersätzen für Haushalte mit geringem Einkommen begegnen.

Auch kleinere Verbundprojekte wie Bürgerenergiegesellschaften haben es zuweilen schwer. Eine Studie (PDF) des Umweltbundesamts zeigt auf, dass viele von ihnen bereits in der Vorentwicklungsphase ins Stolpern geraten: Sie benötigen frühe Zuschüsse oder Darlehen, um Anträge und Finanzierungen abzusichern. Doch das ist nicht so einfach. Ein Darlehen mit Risikoteil für eine Genossenschaft kommt der Studie zufolge häufig nicht zustande, weil Banken Absicherungen oder Bürgschaften verlangen, die nicht beigebracht werden können.

Bei den Großprojekten gestalten sich Förderungen, zumindest in Relation zur Fördersumme, häufig einfacher. Denn große Industrieunternehmen oder Projektentwickler mit Erfahrung und Fachabteilungen haben für die erfolgreiche Beantragung die entsprechenden Strukturen und das notwendige Fachwissen aufgebaut. Nicht zuletzt werden die großen Megaprojekte bei der Politik auch gerne werbewirksam als Leuchttürme eingesetzt. Beim „Hamburg Green Hydrogen Hub“ auf dem früheren Moorburg-Kraftwerksgelände beispielsweise freuten sich die Betreiber über Förderbescheide mit insgesamt rund 280 Mio. Euro Volumen. Der Projektstart war öffentlichkeitswirksam und wurde innerhalb weniger Monate geplant, genehmigt und kommuniziert – Eckdaten, von denen kleinere Projekte nur träumen können.

Reformansätze: Geld ist nicht alles

Die Einrichtung eines riesigen Sondervermögens allein genügt jedoch nicht, sagt der Verkehrsforscher Andreas Knie: „Wir sind mit einem Geldsegen überschwemmt worden, können diesen aber nicht richtig verarbeiten.“ Damit Förderpolitik ihr volles Potenzial ausschöpfen kann, sind nicht nur hohe Fördersummen relevant, es müssen auch die Strukturen zur Umsetzung zeitgemäß gestaltet werden.

Im Großen bedeutet das, komplizierte Vergabeverfahren zu vereinfachen und langwierige Genehmigungsprozesse zu beschleunigen. Im Kleinen – beim Hausbesitzer vor Ort beispielsweise - geht es wiederum vor allem um die Reduktion der Komplexität: „Zusätzlich zu den Energieberatern braucht es One-Stop-Shops vor Ort, die bei der Koordinierung der Gewerke unterstützen – aber nicht die Honorare einfordern, die Projektentwickler oder Architekten üblicherweise verlangen“, sagt Astrid Schaffert. Denn Fördern bedeutet nicht zuletzt auch, unnötige Ausgaben zu vermeiden und Dinge zu vereinfachen.

Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Größe“