Es liegt in der Natur der Sache: Grüner Strom aus Wind- und Solarenergie kann nur dann effizient erzeugt werden, wenn PV-Module und Windräder möglichst unmittelbar der Sonne oder dem Wind ausgesetzt sind. Damit sind sie jedoch auch weniger geschützt vor Extremwetterlagen als die klassischen fossilen Kraftwerke. Wie macht man Erneuerbare-Energie-Anlagen fit für Unwetter und Extrembelastungen? Dazu werden große Wetterereignisse im kleinen Maßstab nachvollzogen: Material- und Belastungstests, aber auch Simulationen helfen heute dabei, die Interaktion zwischen der Atmosphäre und EE-Anlagen besser zu verstehen, Technologien robuster auszulegen und langfristige Ausfallsicherheit zu gewährleisten.

Mehr zur Energieinfrastruktur

Wenn das Windrad mit der Cloud spricht – mit dem IoT zum Energienetz der Zukunft. Zum Artikel

So funktioniert der Strommarkt in Europa – Früher war Stromversorgung in Europa Ländersache. Heute wird europaweit Strom gehandelt und ausgetauscht. Mehr erfahren

Konverter – Anschlussstellen der Stromautobahn. Zum Beitrag

Physikalische Belastungen – wie das Klima auf Anlagen wirkt

Extremwetterphänomene haben ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen EE-Anlagen: Photovoltaikmodule beispielsweise verlieren Effizienz bei hohen Temperaturen. Bereits ab etwa 25 Grad Celsius sinkt ihr Wirkungsgrad. Doch diese Leistungseinbußen seien bei der Planung einer PV-Anlage bereits einberechnet – und damit viel weniger problematisch als mögliche Beschädigungen, sagt Dr. Ingrid Hädrich, Gruppenleiterin Modulcharakterisierung und Zuverlässigkeit am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE): „Die größten Schadensrisiken bei Solarmodulen sind Hagel und starke Stürme, aber auch zyklische Temperaturunterschiede, zum Beispiel zwischen Tag und Nacht.“

Heute handelsübliche PV-Module hätten schon jetzt relativ dünne und nicht voll vorgespannte Glasscheiben: Das Vorspannen erfolgt durch einen thermischen Prozess, bei dem das Glas gezielt erhitzt und dann schnell abgekühlt wird, wodurch es widerstandsfähiger gegen Temperaturunterschiede wird. Insgesamt, so Hädrich, befinde sich das aktuelle Moduldesign häufig nahe am Belastungslimit. Deshalb sollten die Prüfbedingen nach Norm daher an neue extreme Wetterverhältnisse angepasst werden, zum Beispiel durch dickere Glasscheiben oder ein intensiveres Vorspannen.

Solarthermische Kraftwerke werden vor allem durch stetige Temperaturwechsel herausgefordert, sagt Gerd Dibowski, Leiter der Großforschungsanlage Sonnenofen vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt (DLR): „Gerade Anlagen, die in der Wüste stehen, erleiden extreme Temperaturunterschiede: Tagsüber erhitzen sich die Receiver von solarthermischen Kraftwerken auf bis zu 900 Grad, nachts kühlen sie auf Umgebungstemperatur herunter.“ Insbesondere keramische Bauteile würden unter diesen Bedingungen spröde werden, agt Dibowski.

Windkraftanlagen wiederum kämpfen vor allem mit unkontrollierten Luftströmungen – etwa durch Turbulenzen, Starkwindereignisse oder plötzliche Richtungswechsel und Böen. Offshore-Anlagen sind zusätzlich Korrosion durch Salzwasser ausgesetzt.

Wohldosierter Stress als Belastungstest

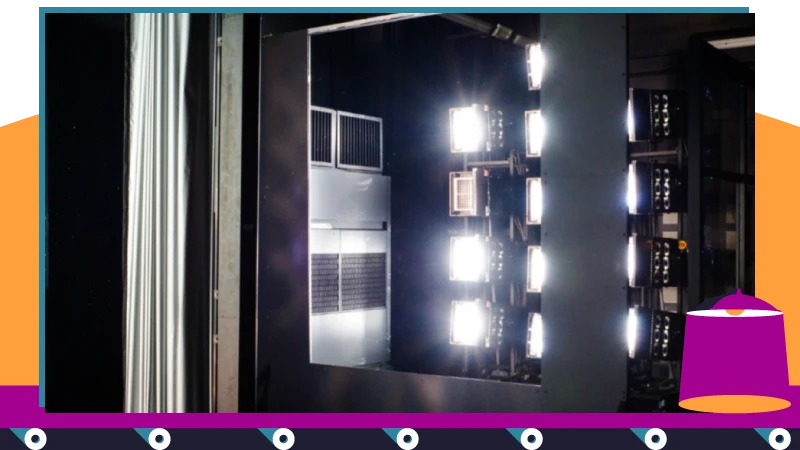

Aus diesem Grund wird weltweit Grundlagenforschung betrieben, in dem Anlagen und Komponenten unter Stress gestellt werden. Im DLR-Sonnenofen beispielsweise können, ebenso wie in der Geschwisteranlage Synlight, mit hochkonzentriertem Licht auf kleinem Raum Temperaturen von bis zu 2.000 Grad Celsius erzeugt werden – ideale Bedingungen, um die Belastbarkeit von Materialien zu testen.

Beim Fraunhofer ISE wiederum werden PV-Module per Druckluft mit bis zu viereinhalb Zentimeter dicken Hagelkörnern beschossen - oder auch in einer Klimakammer gleichzeitig ultravioletter Strahlung, hoher Luftfeuchtigkeit und wechselnden Temperaturen ausgesetzt. Und mit einem mechanischen Belastungsteststand wird simuliert, wie sich Module bei Windböen oder extremen Schneelasten verhalten. „Wir setzen die Module richtig unter Stress“, sagt Hädrich. „Mit auf dem Modul aufgesetzten Vakuumsaugern simulieren wir Druck- und Zugkräfte von bis zu 5.400 Pascal“ – was einer Gewichtslast von rund 550 Kilogramm pro Quadratmeter entspricht.

Bildergalerie: Extremwetter aus dem Labor

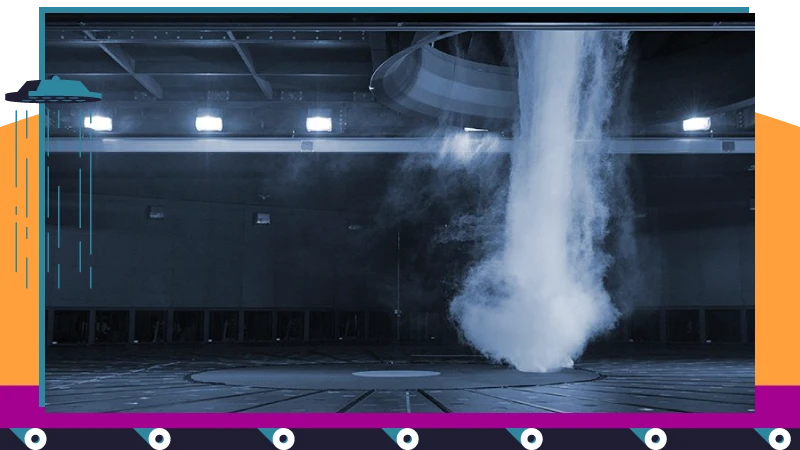

Wie es Windkraftanlagen unter Stress ergeht – daran wird im WindEEE Dome der Western University in London, Ontario (Kanada) untersucht. Die weltweit größte Windkammer wurde dafür entwickelt, komplexe und extreme Windphänomene wie Tornados nachzubilden. Mehr als 100 schwenk- und steuerbare Großlüfter mit bis zu zweieinhalb Metern Durchmesser können gezielte Windfelder erzeugen – von Böen über Winde mit extremen Richtungswechseln bis hin zu Tornado-ähnlichen Windbedingungen.

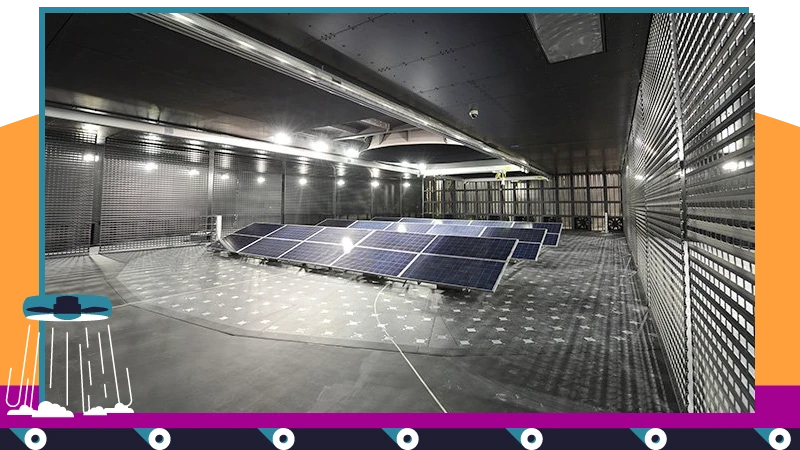

Neben der schieren Resilienz von Anlagen sind für die Hersteller und Betreiber von EE-Anlagen aber auch Fragen der Effizienz von hoher Bedeutung. Hierzu wird ebenfalls geforscht, beispielsweise bei der European Solar Test Installation (ESTI) im italienischen Ispra, einem der führenden Solarlabore Europas. Die Anlage der EU-Kommission simuliert Sonnenlichteinstrahlung unter kontrollierten Laborbedingungen und vergleicht die Ergebnisse mit realen Messungen im Freien. So soll sich zuverlässig bestimmen lassen, wie viel Leistung ein Solarmodul tatsächlich liefert – im Idealfall und im Alltag. Hier werden auch neue Technologien wie bifaziale Module (mit beidseitiger Nutzbarkeit) oder innovative Zellmaterialien auf Herz und Nieren geprüft.

Blick nach vorn: Digitale Zwillinge und KI-gestützte Prognosemodelle

Ein rasch wachsendes Innovationsfeld sind digitale Zwillinge: Diese virtuellen Nachbildungen realer Anlagen koppeln Echtzeitdaten mit Simulationsmodellen. Sie erlauben die laufende Bewertung von Materialzuständen, Effizienz und Belastung – und bilden damit die Grundlage für vorausschauende Instandhaltung („predictive maintenance“). So können Prozesse im laufenden Betrieb optimiert werden, ohne Komponenten durch maximalen Stress zu zerstören. Gerd Dibowski vom DLR sagt: „Immer wichtiger wird auch die präzise Echtzeit-Wetterbeobachtung, das sogenannte Nowcasting. Manche Anlagen, wie solarthermische Kraftwerke, können bei Sturm Schaden nehmen, weil die Spiegel, die das Sonnenlicht einfangen, beschädigt werden können. Genaues Monitoring macht es möglich, dass die Spiegel im Falle eines heranziehenden Sturms rechtzeitig in eine windgeschützte Parkposition gefahren werden.“

Denn in vielen Fällen ist die genaue Beobachtung der Gegenwart ebenso wertvoll wie eine grobe Prognose der Zukunft.

Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Größe“