Stand: Oktober 2023

Inhalt

- Wie haben sich die Großhandelspreise für Strom in den vergangenen Monaten entwickelt?

- Was bedeuten diese Entwicklungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher?

- Was ist die Strompreisbremse und wie funktioniert sie?

- Warum beschaffen Energieversorger Strom langfristig?

- Wie setzt sich der Strompreis zusammen?

- Wie haben sich die einzelnen Preisbestandteile in den letzten Jahren entwickelt?

- Welche Steuern, Abgaben und Umlagen werden auf den Strompreis erhoben?

- Wie ausgeprägt ist der Wettbewerb zwischen den Stromanbietern auf dem deutschen Markt?

- Was ist der Unterschied zwischen Spotmarkt und Terminmarkt?

1. Wie haben sich die Großhandelspreise für Strom in den vergangenen Monaten entwickelt?

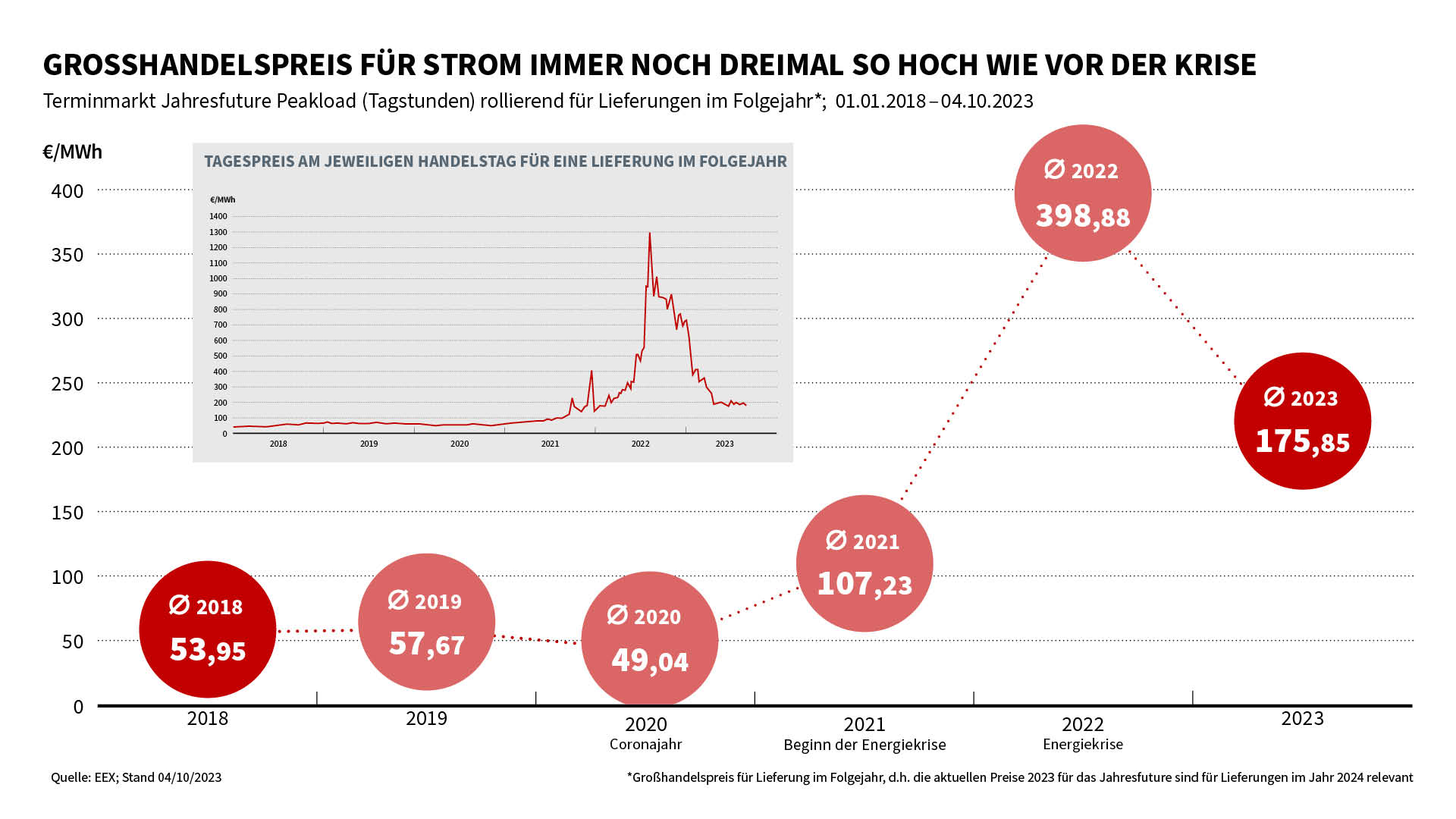

Die Großhandelspreise für Strom haben sich zwar von den extremen Preisspitzen wieder erholt, sind jedoch im Vergleich zum Vorkrisenniveau immer noch sehr hoch. Während sie im Jahr 2022 zeitweise mehr als zehnmal so hoch wie noch Anfang 2021 lagen, sind sie jetzt rund dreimal so hoch im Vergleich zum Vorkrisenniveau. Die Ursachen für die extreme Preisentwicklung waren vielfältig. Der Preisanstieg begann bereits im Jahr 2021. Die steigende Nachfrage nach Rohstoffen beziehungsweise Brennstoffen aufgrund der weltweiten konjunkturellen Erholung ließ die Preise international steigen. Die Großhandelspreise lagen also bereits vor Kriegsausbruch auf einem hohen Niveau. Der Angriffskrieg Russlands verschärfte die Lage zusätzlich, da er zu großen Unsicherheiten auf den Rohstoffmärkten führt. Insbesondere der hohe Gaspreis, aber auch deutlich gestiegene Weltmarktpreise für Steinkohle verteuerten die Stromerzeugung in den Kraftwerken und führten zu den extremen Preisspitzen. Hinzu kam, dass sich auch der Preis der hierfür notwendigen CO2-Zertifikate im europäischen CO2-Handel in dieser Zeit gestiegen ist.

Die nun wieder sinkenden Großhandelspreise sind ein gutes Zeichen, jedoch kein Grund zur Entwarnung. Die Preisentwicklung im Stromgroßhandel ist und bleibt volatil. Niemand weiß, wie sich die Preise in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln.

2. Was bedeuten diese Entwicklungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher?

Dank langfristiger Beschaffungsstrategien, die die meisten Energieversorger verfolgen, wirken sich die Steigerungen bei den Börsenstrompreisen nicht 1:1 und nicht unmittelbar auf die Endkundenpreise aus. Ein großer Teil der Energie, der im vergangenen Jahr an die Endkunden ausgeliefert wurde, wurde noch vor der Krise zu günstigeren Preisen gekauft. Die Kunden haben vergangenes Jahr von dieser langfristigen Beschaffung profitiert. Die Strategie der Versorger glättet die Entwicklungen an den Energiebörsen und schützt die Kunden vor starken Preissprüngen.

Zuletzt sind die Preise im Großhandel für Gas und Strom zwar erfreulicherweise gefallen. Die langfristige Beschaffung bedeutet in diesem Fall allerdings auch: So wie die Endkundenpreise im vergangenen Jahr nicht unmittelbar und entsprechend der Preisanstiege im Großhandel gestiegen sind, sinken sie nun nicht unmittelbar und in gleichem Maße. Die Endkundenpreise entwickeln sich auch in diesem Fall zeitversetzt zu den Großhandelspreisen. Genauso wie der extreme Anstieg der Großhandelspreise der vergangen eineinhalb Jahren durch langfristige Beschaffung durch längerfristige Verträge mit Preisbindung für die Vertriebskosten abgepuffert wurde, wirkt sich nun der gesunkene Einkaufspreis erst später auf die Endkundenpreise aus. Das heißt einfach gesagt: Maßgeblich für die heutigen Endkundenpreise, sind teilweise noch die Großhandelspreise, zu denen die Stromversorger im vergangenen Jahr eingekauft haben. Aktuelle Zahlen und Grafiken zur Entwicklung der Strompreise finden Sie in der BDEW-Strompreisanalyse.

3. Was ist die Strompreisbremse und wie funktioniert sie?

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die Energiepreise im vergangenen Jahr in bislang unbekannte Höhen steigen lassen. Diese Kostensteigerungen im Einkauf der Energie, haben sich auch in den Preisen für Endkundinnen und Endkunden niedergeschlagen. Um die Belastung der Haushalte und der Industrie zu dämpfen, hat die Bundesregierung Ende 2022 Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme beschlossen. Diese wurden von den Versorgern umgesetzt.

Im Jahr 2023 gilt: Für 80 Prozent des persönlichen bis September 2022 prognostizierten Jahresverbrauches (in der Regel beruhend auf den Daten zum Vorjahresverbrauch) wird ein gesetzlich festgelegter Referenzpreis berechnet. Der Staat übernimmt die Differenz zum Preis des aktuellen Tarifs. Für Stromkundinnen und -kunden (Haushalte und kleine Unternehmen) liegt dieser Referenzpreis bei 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Für die Energie, die Verbraucherinnen und Verbraucher über die 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs hinaus verbrauchen, zahlen sie den vertraglich vereinbarten Tarif. Ob die Energiepreisbremsen verlängert werden, ist bislang unklar. Das Gesetz ermöglicht eine Verlängerung bis maximal zum 30. April 2024.

4. Warum beschaffen Energieversorger Strom langfristig?

Sehr viele Versorger beschaffen den benötigten Strom langfristig in Teilmengen und Schritt für Schritt zu verschiedenen Zeitpunkten. Mit dieser Strategie minimieren sie das Risiko stark schwankender Börsenstrompreise. Starke Veränderungen bei den Börsenpreisen wirken sich daher nicht unmittelbar und nicht 1:1 auf den Strompreis für Endkunden aus. So sinkt der Strompreisbestandteil ‚Beschaffung‘ nicht im gleichen Umfang, wenn die Börsenpreise fallen. Umgekehrt steigt dieser Strompreisbestandteil nicht in gleichem Umfang, wenn die Preise an der Börse deutlich steigen. Kurzfristige Schwankungen an den Energiemärkten haben daher erst einmal keinen direkten Einfluss auf die Endkundenpreise. Die Strategie der Versorger glättet die Entwicklungen an den Energiebörsen und schützt die Kunden vor starken Preissprüngen.

Beispielsweise hatte sich der Großhandelspreis für Strom im Jahr 2022 gegenüber Anfang 2021 zeitweise mehr als verzehnfacht, der Strompreisbestandteil „Beschaffung“ in diesem Zeitraum jedoch nur etwa verdreifacht.

5. Wie setzt sich der Strompreis zusammen?

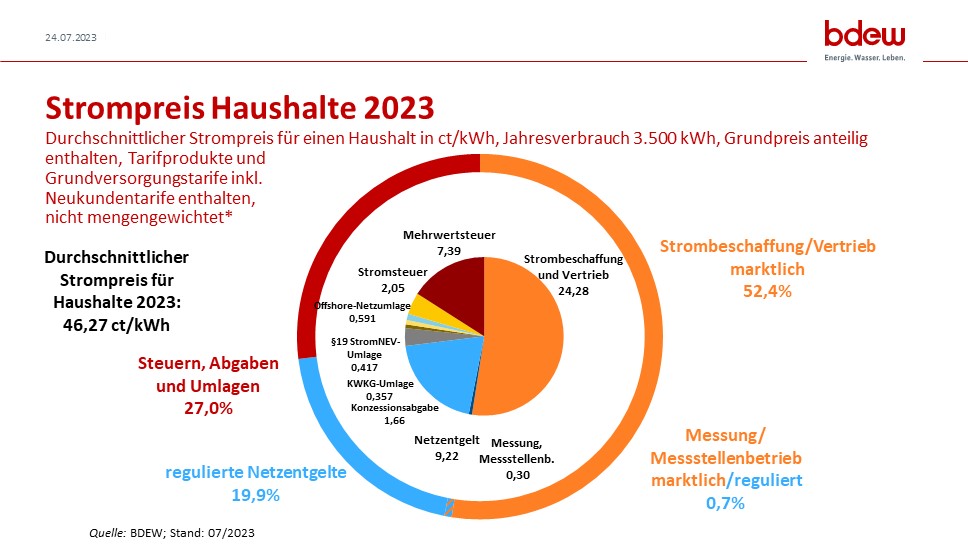

Grundsätzlich setzt sich der Strompreis aus drei Bestandteilen zusammen:

- Kosten für Strombeschaffung, Vertrieb, Service und Dienstleistungen des Lieferanten: Dies sind die vom Stromlieferanten grundsätzlich zu beeinflussenden Preisbestandteile. Ihr durchschnittlicher Anteil am Strompreis für Haushaltskunden liegt 2023 bislang bei 52 Prozent. (Stand: 07/2023)

- Regulierte Netzentgelte: Die Kosten für die Netzinfrastruktur werden über die Netzentgelte auf die Netznutzer und damit die Letztverbraucher im jeweiligen Versorgungsgebiet verteilt. Die Regulierungsbehörden von Bund (Bundesnetzagentur) und Ländern stellen sicher, dass die Netzentgelte angemessen und diskriminierungsfrei sind. Der dynamische Ausbau der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien hat erhebliche Investitionen in die Übertragungs- und Verteilernetze und steigende Aufwendungen für netzstabilisierende Maßnahmen ausgelöst. Dies führt unter anderem dazu, dass seit 2011 in vielen Regionen Deutschlands steigende Netzentgelte zu verzeichnen sind. Dieser Anteil am Strompreis für Haushaltskunden liegt 2023 im Durchschnitt bei 21 Prozent, kann aber regional stark variieren. Neben den Netzentgelten werden auch Entgelte für Messung, Messstellenbetrieb und Abrechnung erhoben, wobei aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben die Abrechnungsentgelte ab 2017 nicht mehr gesondert ausgewiesen werden und in den Netzentgelten enthalten sein können. Die Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung werden zu einem Entgelt (für Messstellenbetrieb) zusammengefasst.

- Steuern, Abgaben und Umlagen: Diese staatlich veranlassten Preisbestandteile liegen 2023 (Stand: 07/2023) bei 27 Prozent. Die EEG-Umlage wurde zum 1. Juli 2022 auf null gesenkt. Die Abschaffung der EEG-Umlage war eine wichtige Maßnahme, um Haushalte und viele Gewerbekunden vor zu starken Belastungen zu schützen.

6. Wie haben sich die einzelnen Preisbestandteile in den letzten Jahren entwickelt?

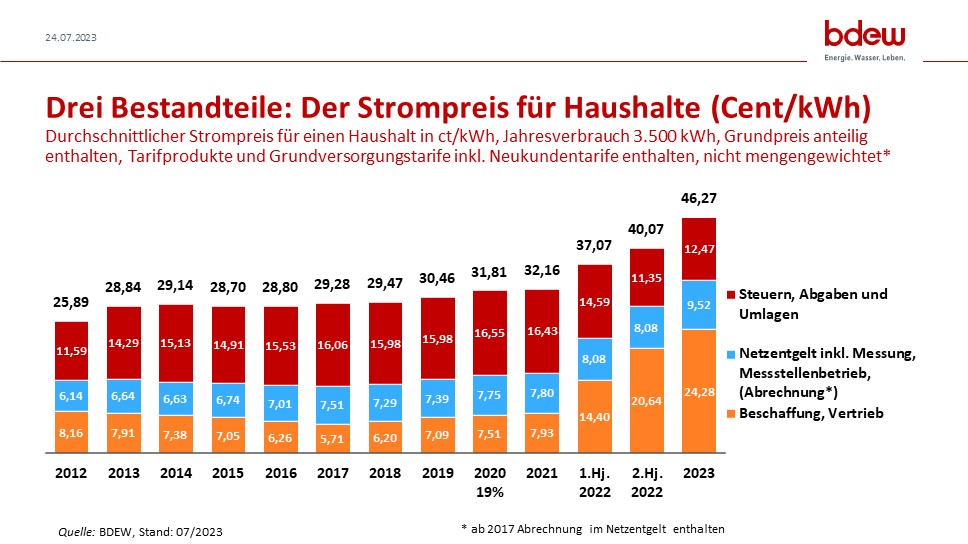

Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte* liegt im bisherigen Jahresmittel 2023 bei durchschnittlich 46,27 ct/kWh (2. Halbjahr 2022: 40,07 ct/kWh; Grundpreis anteilig für einen Jahresverbrauch von 3.500 kWh/a enthalten).

Steuern, Abgaben und Umlagen für Haushaltskunden sind gegenüber dem Durchschnitt des 2. Halbjahres 2022 leicht gestiegen und betragen nun 12,47 ct/kWh (2. Halbjahr 2022: 11,35 ct/kWh). Die Netzentgelte für Haushaltskunden sind ebenfalls leicht auf 9,52 ct/kWh (2021: 8,08 ct/kWh) gestiegen. Die Kosten für Beschaffung und Vertrieb lagen aufgrund der stark angestiegenen Energiepreise im Großhandel bei Haushaltstarifen im ersten Halbjahr 2023 durchschnittlich um 18 Prozent (+3,64 ct/kWh) höher als im 2. Halbjahr 2022. Ihr Anteil am Haushaltsstrompreis beträgt 52 Prozent.

Der Anteil von Steuern, Abgaben und Umlagen am Haushaltsstrompreis ist 2023 auf 27 Prozent gesunken (2. Halbjahr 2022: 28,3 Prozent). Der Anteil der Netzentgelte beträgt 21 Prozent.

7. Welche Steuern, Abgaben und Umlagen werden auf den Strompreis erhoben?

- § 12 Absatz 1 des Energiefinanzierungsgesetzes, (Offshore-Netzumlage, KWK-Umlage)

- § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung

- Konzessionsabgabe nach § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenverordnung

- Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes

- Mehrwertsteuer

Nachfolgend eine Erläuterung zu den jeweiligen Steuern, Abgaben und Umlagen:

| Konzessionsabgabe (Höhe individuell je nach Netzgebiet) | Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt an die Kommune dafür, dass Straßen und Wege für den Betrieb von Stromleitungen benutzt werden können. Ihre Höhe variiert in Abhängigkeit von der Gemeindegröße zwischen 1,32 und 2,39 ct/kWh. (§2 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV)). |

| Stromsteuer / Energiesteuer | Die Stromsteuer / Energiesteuer ist eine durch das Stromsteuergesetz / Energiesteuergesetz geregelte Steuer auf den Energieverbrauch. Sie gilt seit April 1999. |

| § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage | Mit der § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage wird die Entlastung stromintensiver Unternehmen von Netzentgelten gesetzlich finanziert. Die aus diesen Entlastungen entstehenden Kosten werden bundesweit an alle Letztverbraucher weitergegeben. Mit der Umlage werden ebenfalls Ausgleichszahlungen berücksichtigt, die aus der Freistellung von den Entgelten für den Netzzugang von Anlagen, welche durch Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugen, resultieren (§ 118 Abs. 6 S. 9 EnWG). Eine separate Wasserstoffumlage wird nicht erhoben. |

| Offshore-Netzumlage | Mit dieser Umlage (§ 17 f des Energiewirtschaftsgesetzes) werden Risiken der Anbindung von Offshore-Windparks an das Stromnetz abgesichert (z. B. verspäteter Anschluss von Offshore-Windparks an das Übertragungsnetz an Land oder langdauernde Netzunterbrechungen). Die aus der Umlage entstehenden Belastungen werden bundesweit an die Verbraucher weitergegeben. Die Kosten für die Netzanbindung von Offshore-Windparks werden ab 2019 nicht mehr in die Netzentgelte einkalkuliert, sondern vollständig über ein Umlageverfahren refinanziert. |

|

Mehrwertsteuer 19 % |

Die Mehrwertsteuer wird auf den gesamten Strompreis mit all seinen Bestandteilen erhoben und beträgt 19 Prozent. |

8. Wie ausgeprägt ist der Wettbewerb zwischen den Stromanbietern auf dem deutschen Markt?

Generell ist der deutsche Energiemarkt durch eine große Akteursvielfalt und hohe Wettbewerbsintensität geprägt. Im Vertriebssegment hält Deutschland im europäischen Vergleich eine Spitzenposition inne: Laut Monitoringbericht 2022 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt konnten Haushalte im Durchschnitt zwischen 147 Anbietern je Netzgebiet wählen.

Preisdifferenzen zwischen den verschiedenen Versorgern zeigen den funktionierenden Wettbewerb. Die jeweiligen Preise und Konditionen der Anbieter sind transparent und leicht zugänglich. Dementsprechend haben die Verbraucher die Möglichkeit, den Anbieter mit dem für sie besten Preis-Leistungs-Verhältnis auszuwählen.

9. Was ist der Unterschied zwischen Spotmarkt und Terminmarkt?

Am Spotmarkt wird kurzfristig lieferbarer Strom gehandelt. Kurzfristig bedeutet in diesem Zusammenhang einen Tag im Voraus. Auf dem Terminmarkt hingegen werden Lieferverträge bis zu sechs Jahre im Voraus geschlossen.

Die Versorger decken sich am Terminmarkt mit einem Großteil des von ihnen prognostizierten Strombedarfs ein. Da die Strompreise stark schwanken, kaufen sie nicht alles auf einmal ein, sondern beschaffen den benötigten Strom in Teilmengen und Schritt für Schritt zu verschiedenen Zeitpunkten. Am Spotmarkt werden dann die restlichen Strommengen eingekauft, um den aktuellen Bedarf zu decken. Am Spotmarkt der Strombörse EEX wird unterschieden zwischen dem „Day-Ahead-Handel“, mit Angeboten für den Folgetag, und dem „Intraday-Handel“, mit Angeboten für den gleichen Tag. Hier können die Teilnehmer zu viel oder zu wenig georderte Strommengen kurzfristig ausgleichen.

Da der Stromverbrauch über den Tag variiert (in der Regel ist der Verbrauch tagsüber höher als in der Nacht), können zudem zwei verschiedene Profile an der Börse gehandelt werden:

- Baseload-Produkte dienen der Abdeckung der Grundlast eines kompletten Tages von 0 bis 24 Uhr.

- Peakload-Produkte werden geordert, um die Spitzenlast zwischen 8 und 20 Uhr zu bedienen.

Auswertungen, die bei den Beschaffungskosten allein die Preisentwicklungen auf dem Spotmarkt in den Blick nehmen, greifen daher zu kurz. Wesentlich für die Kosten, die den Energieversorger beim Gas- und Stromeinkauf entstehen, ist die Preisentwicklung am Terminmarkt.

Die vollständige aktuelle BDEW-Strompreisanalyse finden Sie hier.