Ein Summen liegt über dem Raum, an der holzvertäfelten Wand vor Anne Katrin Marten prangt eine Anzeigentafel, groß wie an einem Flughafen. Hier, in Neuenhagen bei Berlin, fließt es zusammen: das Stromübertragungsnetz von Nordostdeutschland – 10.000 Kilometer für 18 Millionen Menschen, zentriert in der Leitwarte des Netzbetreibers 50Hertz.

Mehr zur Energiewende

Energiewende im Labor: Klein, aber oho! – Kurs Klimaneutralität. Ein großes Ziel, dessen nächste Schritte im Kleinen längst begonnen haben - in den Laboren. Zum Feature

Konverter: Anschlussstellen der Stromautobahn – Windkraft aus dem Norden auch im Süden nutzen: Das macht die Energiewende möglich. Wie Konverter dabei helfen. Mehr erfahren

Stadt in der Wüste: Erfolg auf ganzer Linie? – In der Wüste von Saudi-Arabien haben die Arbeiten für eine Stadt begonnen, wie es sie noch nie gegeben hat: The Line. Hier klicken

Die Bildschirme zeigen Frequenz, Spannung, Leistungsflüsse und Wetterkarten in Endlosschleife. Hunderte grüne und rote Linien führen zu Kreisen und Kästchen – Symbole für Umspannwerke, Trassen oder Kraftwerke. Wer hier arbeitet, entscheidet in Sekunden, ob der Strom für Millionen Menschen weiterfließt – oder ob ein falscher Mausklick den Blackout bedeutet.

„Wir steuern kein Kraftwerk mehr, sondern ein System, das sich selbst mit unserer Unterstützung ständig neu ausbalanciert“, sagt Marten. Die 39-jährige leitet die operative Systembetriebsführung in der Netzleitstelle und blickt auf Linien, die den Weg des Stroms anzeigen. Früher sorgten große, zentral gesteuerte Kraftwerke für stabile Netze. Heute speisen zehntausende Wind- und Solaranlagen Strom mit schwankender Leistung ein. Die Aufgabe für die Netzbetreiber ist paradox: Das Netz muss flexibler sein als je zuvor – und gleichzeitig stabiler.

Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Welt des Stroms übersichtlich: Einige wenige Großkraftwerke speisten kontinuierlich Energie ins Netz und Netzbetreiber mussten vor allem eines tun – kontrollieren, dass alles im geregelten Fluss blieb. Heute dagegen gleicht das Netz einem lebendigen Organismus, der sich im Sekundentakt neu ausbalancieren muss.

Denn Strom entsteht dezentral, schwankend – und oft dort, wo gerade wenig verbraucht wird.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Bruttostromverbrauch ist in den vergangenen zehn Jahren von knapp 25 Prozent im Jahr 2013 auf über 52 Prozent im Jahr 2023 gestiegen – mehr als eine Verdopplung. Damit speist heute mehr als jede zweite verbrauchte Kilowattstunde aus wetterabhängigen Quellen ins Netz ein.

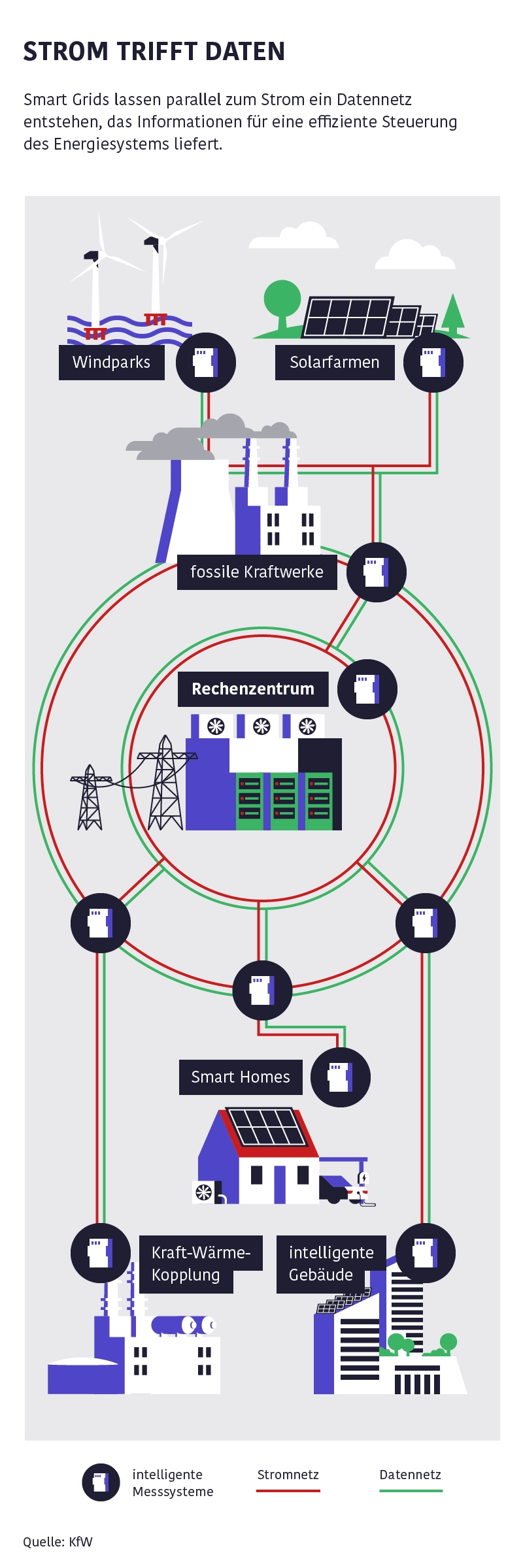

Die Folge: Netzbetreiber können nicht länger allein auf zentrale Steuerung setzen. Stattdessen wird das Netz selbst zum intelligenten Akteur, der Angebot und Nachfrage permanent austariert. Digitale Plattformen berechnen Lastflüsse in Echtzeit, Algorithmen schalten Verbraucher oder Einspeiser gezielt zu oder ab, und Prognosesysteme simulieren kritische Szenarien.

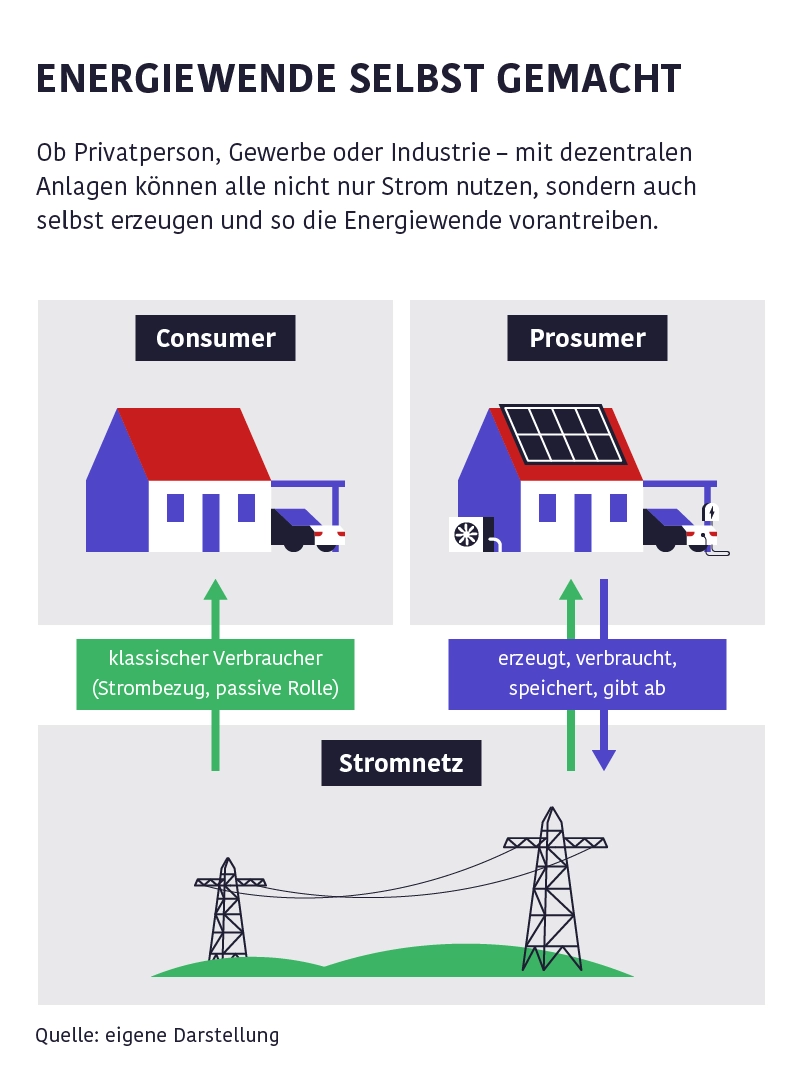

Gleichzeitig entstehen neue Rollen für Millionen Haushalte und Betriebe: Prosumer, die Strom nicht nur verbrauchen, sondern auch erzeugen und ins Netz einspeisen. Ihre Photovoltaikanlagen liefern tagsüber Überschüsse, die in Batteriespeichern zwischengelagert und bei Bedarf wieder abgegeben werden können. Doch wer sorgt am Ende für Gleichgewicht und Stabilität? Klar ist: niemand allein. Sondern das Zusammenspiel von Menschen, die das System steuern, von Technik, die es automatisiert ausgleicht, und von dezentralen Akteuren, die zu Partnern im Netzbetrieb werden.

Doch all diese Bausteine brauchen einen Ort, an dem die Fäden zusammenlaufen. Wie in Neuenhagen.

Ein Sturmtief über der Nordsee, ein Leitungsausfall in Sachsen, gleichzeitig eine Nachfragespitze zum Mittag in Berlin: Alle paar Minuten ändern sich Leitungsflüsse, Prognosen, Fahrpläne. Neuenhagen bleibt ruhig. In der Leitwarte sitzen immer mindestens sechs Operator gleichzeitig, rund um die Uhr. Wer hier arbeitet, braucht technisches Wissen – und starke Nerven. „Man spürt die Verantwortung“, sagt Marten. „Wenn man eine falsche Entscheidung trifft, kann das ganze System ins Rutschen kommen.“

So könnte - theoretisch – wenn ein Operator eine Frequenzabweichung im Netz etwas zu spät bemerkt oder zu wenig Regelenergie einplant, das Netz Probleme bekommen.

Tatsächlich greift aber ein mehrstufiges Sicherheitssystem und es kommt bei Störungen nicht zum Totalausfall. Sicherheit per menschlicher Hand und Erfahrung. Aber auch automatisch. So hat 50Hertz seine Leitwarte in den vergangenen Jahren grundlegend erneuert. Aktuell wird an der Entwicklung eines neuen modularen Leitsystem, abgekürzt MCCS, gearbeitet. Es soll zukünftig die Steuerung des Netzes in einzelne Softwarebausteine zerlegen, sekundengenau Daten von Umspannwerken sammeln, Wetterdiensten oder Strommärkten auswerten und Prognosen zur Auslastung des Netzes erstellen und dem Operator helfen, in einem multidimensionalen Lösungsraum Entscheidungen zu treffen. „Die Module werden gemeinsam mit Partnern entwickelt, können ausgetauscht und weiterentwickelt werden, ohne dass die Leitwarte dafür je offline gehen müsste“, sagt Marten.

Dennoch: Vollautomatisch läuft Neuenhagen keinesfalls, am Ende entscheidet kein Algorithmus allein. Neben der Automatisierung bleibe vor allem die menschliche Einschätzung entscheidend – besonders in Störsituationen, wenn etwa eine Nord-Süd-Leitung plötzlich ausfällt oder ein Sturm ganze Windparks gleichzeitig lahmlegt. Ab Windstärke 10 schalten Windräder zum Schutz der Rotoren automatisch ab, innerhalb von Sekunden - und in den Stromtrassen fehlt Energie. „Wir simulieren permanent, was passiert, wenn ein großer Brocken wegbricht“, sagt Marten. „Die KI meldet Optionen. Aber die Verantwortung bleibt immer bei uns.“

Algorithmen erkennen das Netz

Rund 350 Kilometer nördlich in Schleswig-Holstein verschiebt sich der Blick von der Hochspannung der großen Leitungen zu den Schauplätzen der Netzstabilität im Kleinen: in die Wohnstraßen, Umspannkästen und Ortsnetzstationen. Hier testet die Schleswig-Holstein Netz AG, eine Tochter des Hansewerk-Konzerns, wie sogenannte Smart Grids – also intelligente Stromnetze – in der Praxis aussehen können.

Im Gebiet rund um Ahrensburg und Langballig, zwischen Lübeck und der dänisch-deutschen Grenze, misst heute eine neue Generation digitaler Technik, was früher niemand sehen konnte: Stromflüsse in Echtzeit. Sensoren und Smart Meter erkennen Spannung und Frequenz sekundengenau, eine KI-gestützte Software namens „GridCube“ entscheidet, ob Lasten zugeschaltet oder abgeschaltet werden müssen. „Früher haben wir Netze nach dem Maximalfall ausgelegt“, sagt Uwe Maschmann, Teamleiter bei SH Netz. Die Leitungen konnten so die theoretisch höchsten Belastungen stemmen, auch weil es keine Möglichkeit gab, die tatsächliche Auslastung zu erfassen: Maximale Einspeisung, maximaler Verbrauch, auch wenn diese Extrema nur wenige Stunden im Jahr eintraten. „Heute wissen wir genau, was wirklich passiert – und können Engpässe intelligent verhindern.“

Für Maschmann gleicht das Netz heute einem lebendigen Organismus, „wie ein Baum mit unzähligen feinen Ästen, der ständig neue Triebe bildet“. Früher habe man nur den dicken Stamm im Blick gehabt – die großen Umspannwerke und Hauptleitungen. Heute aber zähle jeder Ast: jede Wärmepumpe, jedes E-Auto, jede Photovoltaikanlage im Hinterhof. „Wenn sich an einem Ast etwas verändert, merken wir das sofort im ganzen Baum“, sagt Maschmann.

Die Technik verschiebt Macht: Ortsnetzstationen, einst stumme Verteiler, sind heute kleine Knotenrechner. Sie kommunizieren mit Batteriespeichern, Wallboxen, Wärmepumpen, Solarzellen auf Hausdächern. Bei drohender Überlastung können sie Einspeisung drosseln oder Lasten verschieben – automatisch, ohne dass ein Mensch eingreifen muss. Nur wenn etwas Unerwartetes passiert, springt das Betriebspersonal ein.

Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Unterschiedliche Zähler, Datenformate, Hersteller – Interoperabilität blieb lange das größte Hindernis. „Wir mussten erst einmal eine gemeinsame Sprache schaffen“, sagt Maschmann. Auch Informationssicherheit ist ein zentrales Thema, um das ganze System sicher zu betreiben. Förderprogramme des Bundes halfen darüber hinaus, die technische Entwicklung zu stemmen.

Hinzu kam, dass die neue Technik nicht im luftleeren Raum arbeitet: Sie muss in bestehende Infrastrukturen passen, in Netze, die teils 60 Jahre alt sind. Und sie trifft auf neue Akteure: Betreiber von Großenergiespeichern oder private Hausbesitzer mit PV-Anlagen und Wallbox - die Prosumer. „Wir führen heute viel mehr Gespräche als früher“, erzählt Maschmann. „Manchmal müssen wir auch erklären, warum eine neue Wallbox erst später ans Netz geht – weil der Ast, an dem sie hängt, gerade am Limit ist.“

Nun soll die Smart-Grid-Technologie in immer mehr Regionen ausgerollt werden. Die Hoffnung: weniger Netzausbau mit Kupfer, dafür mehr Intelligenz im System. Doch dafür braucht es geschultes Personal – und das ist knapp. „Wir suchen händeringend Leute, die Stromnetze und Software gleichzeitig verstehen“, sagt Maschmann.

Ein neues Gleichgewicht

Netzstabilität war früher eine Frage der reinen Kraftwerksleistung. Heute wird verhandelt – zwischen Menschen, Technik und Infrastruktur.

Auch der politische Rahmen bleibt entscheidend. Förderungen und Anreize sind bislang stark auf den Netzausbau ausgerichtet, weniger auf dessen intelligente Nutzung. Noch immer verdienen Netzbetreiber ihr Geld vor allem über investiertes Kapital in Leitungen, Transformatoren, Umspannwerke, die von der Bundesnetzagentur als Vermögen angerechnet werden. Digitale Lösungen wie Smart Grids oder Software bringen dagegen weniger Anlagevermögen – und damit auch weniger Rendite

In Neuenhagen betrachten die Betriebsführer die Netzkarte, die wie ein farbig leuchtendes Spinnennetz den Stromfluss zeigt. In Schleswig-Holstein schalten kleine Kästen in Vorgärten und Trafohäuschen Strompfade um, damit die Spannung stimmt. Menschen und Algorithmen, Hochspannungsleitungen und Smart Grids – sie alle halten gemeinsam das Netz im Takt.

Was früher wie ein einziger Kraftwerksblock aus Stahl und Dampf wirkte, ist heute ein Organismus aus Licht und Daten, voller Bewegung und Verletzlichkeit. Vielleicht ist Maschmanns Baum das passende Bild für diese neue Welt: unübersichtlich, verzweigt, doch erstaunlich widerstandsfähig. Das zeigt sich nicht nur in Leitwarten oder Netzstationen, sondern auch mitten in der Stadt

Ökoquartier Vauban – Vom Konsumenten zum Prosumer

Ein warmer Septembernachmittag liegt über Vauban, einem Stadtteil von Freiburg im Breisgau . Die Sonne spiegelt sich auf den bunten Fassaden der Reihenhäuser, Kinder jagen auf Rollern zwischen Gemeinschaftsgärten hindurch, im Hintergrund summt eine Wärmepumpe. In den Kellern laden Batteriespeicher lautlos ihre Zellen, und kaum jemand denkt daran, dass in diesem Moment nicht nur Energie verbraucht wird, sondern dass viele der Häuser Strom für das ganze Viertel erzeugen.

Vauban, einst als ökologisches Vorzeigequartier geplant, ist längst zu einem Mikrokraftwerk geworden – und zu einem Beispiel dafür, wie dezentrale Strukturen die Stabilität des Stromsystems stützen können.

Bildergalerie: Vorzeigequartier Vauban

Die Idee war von Beginn an radikal: Energie sollte nicht von fernen Kraftwerken kommen, sondern direkt dort entstehen, wo sie gebraucht wird. Seit den frühen 2000er-Jahren wachsen auf den Dächern von Vauban Photovoltaikanlagen, die inzwischen einen beachtlichen Teil des lokalen Strombedarfs decken. Ein Blockheizkraftwerk liefert Wärme und erzeugt gleichzeitig Strom, der in das lokale Niederspannungsnetz eingespeist wird.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner verstehen sich längst nicht mehr nur als Konsumenten, sondern als Prosumer, die Energie auch bereitstellen – und so zu Partnern des Netzes geworden sind.

Gerade dieser Perspektivwechsel ist entscheidend. In einem klassischen Netzmodell fließt Strom von großen zentralen Kraftwerken über weite Strecken zu den Verbrauchern. Doch dieses System stößt an Grenzen, seit Sonne und Wind den Strommix dominieren. Die Erzeugung schwankt, Netzbetreiber müssen Spannung und Frequenz im Gleichgewicht halten, und je weiter der Strom transportiert wird, desto größer sind die Verluste.

Was in Vauban geschieht, kehrt diese Logik um: Wenn Erzeugung und Verbrauch dicht beieinanderliegen, sinken die Belastungen für die übergeordneten Netze. Strom muss nicht erst durch kilometerlange Leitungen fließen, sondern wird direkt hinter dem Ortsnetztrafo verbraucht. Die Leitungen bleiben kühler, Spannungen stabiler, Verluste geringer.

Auch BadenovaNETZE als örtlicher Netzbetreiber hat erkannt, dass diese Dezentralität das Stromsystem verändert. „In Vauban speisen Prosumer ihren selbst erzeugten Strom ins Netz ein“, sagt Volker Geis, Leiter der Verbundwarte bei BadenovaNETZE. „Dabei bleiben alle Werte selbstverständlich innerhalb der zulässigen Grenzen. Das Netz nimmt die Einspeisungen problemlos auf, so dass die Stabilität jederzeit gewährleistet ist."

Genau das passiert in Vauban. Batteriespeicher nehmen mittags Überschüsse auf und geben sie am Abend wieder ab, statt das Netz mit Leistungsspitzen zu belasten. Wärmepumpen reagieren auf Preissignale und verschieben ihren Betrieb in Zeiten hoher PV-Erzeugung. So werden sie, zusammen mit den Speichern, zu flexiblen Netzpartnern.

Dennoch können die Einspeisungen der Prosumer das Stromnetz vor Herausforderungen stellen, weil sie Lastflüsse im Netz verändern. Entsprechend passt der Netzbetreiber seine Infrastruktur an: größer dimensionierte Kabelquerschnitte und Betriebsmittel, Verteilerschränke für höhere Strombelastungen, mehr Transformatoren.

„Jede neue Einspeiseanlage wird auf ihre Netzverträglichkeit hin überprüft und erst nach der Prüfung angeschlossen“, sagt Jürgen Singler, Bereichsleiter Stromnetze der BadenovaNETZE. „Sollten sich in Einzelfällen dennoch höhere Einspeisungen ergeben, stehen uns erprobte technische Systeme zur Verfügung, die einen stabilen und sicheren Netzbetrieb jederzeit gewährleisten.“

So greifen Leitwarten, Algorithmen, Speicher und Haushalte ineinander wie Zahnräder. Und das Stromnetz gleicht einem Organismus – mal fragil, mal belastbar, aber stets in Bewegung. Ob im Hochspannungsraum von Neuenhagen, in den Ortsnetzen Schleswig-Holsteins oder dem Wohnviertel von Freiburg: Netzstabilität entsteht nicht mehr aus einem einzigen Kraftwerksblock, sondern aus der Vielstimmigkeit vieler Akteure.

Und in dieser Vielfalt liegt die neue Stärke des Systems.

Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Gleichgewicht“