Wer in Berlin-Schöneberg die Hauptstraße entlanggeht, sieht ihn schon von weitem: ein grauer Riegel aus Beton, so groß wie ein Ozeandampfer. 13 Stockwerke, 36.000 Quadratmeter. Für die einen ist es ein Schandfleck, für andere ein Denkmal: Das Pallasseum.

In der Stadt ist das Denkmal brutalistischer Architektur als Brennpunkt so berühmt wie berüchtigt. Nicht wenige Anwohner des Kiezes hofften wohl auf eine Renovierung dieser Wohnmaschine.

Als im letzten Winter Sattelschlepper anhielten und Kräne Rohre auf dem Gehweg abluden, keimte die Hoffnung erneut. Endlich wird die Wohnmaschine schöner, sagten die einen. Endlich moderner, die anderen. Doch was die Arbeiter auf dem Dach verlegten, war keine Fassade, kein Schmuck, kein Balkon. Es war eine Überraschung. Eine stille Revolution.

Denn dort oben, über den Köpfen von fast 2.000 Menschen, entstand eine neue Energiezentrale. Von hier fließt das heiße Wasser weiter in ihre Heizungen und Duschen – wie immer. Aber die Quelle der Wärme hat sich verändert. Keine Gaskessel mehr, wie seit Jahrzehnten. Sondern bald: Server, die nicht nur das Internet am Leben halten, sondern nebenbei auch ein Gebäude heizen.

Das Pallasseum in Berlin: Wohnmaschine mit Energiezentrale

Credit: Jochen Eckel / Picture Alliance

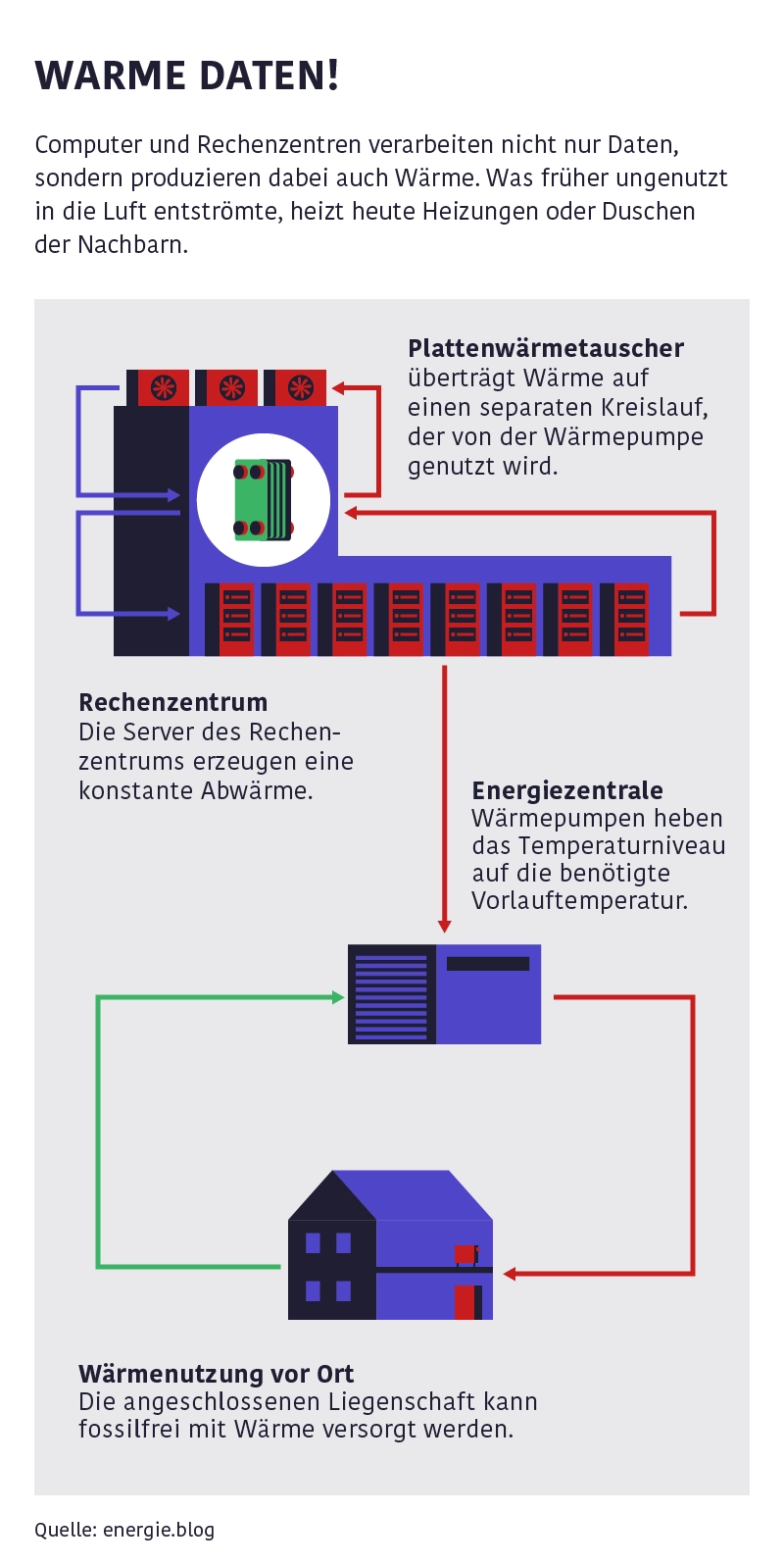

Die Quelle ist ein Netzknotenpunkt der Telekom, einige Häuserblöcke vom Pallasseum entfernt. Ein Rechenzentrum, das nicht nur Informationen verarbeitet, sondern dabei auch Wärme abgibt. Bisher entschwand diese ungenutzt in der Berliner Luft. Nun fließt sie über eine 150 Meter lange, neu verlegte Leitung vom Telekomgebäude direkt in das Pallasseum, perfekt integriert in das dortige Heizsystem.

Im Kleinen erzählt dieses Projekt eine große Geschichte. Hier, mitten in der Stadt, zeigt sich, wie die Wärmewende aussieht, wenn man sie berühren kann: nicht als Paragraf im Gesetzbuch. Sondern als Dusche, die warm bleibt.

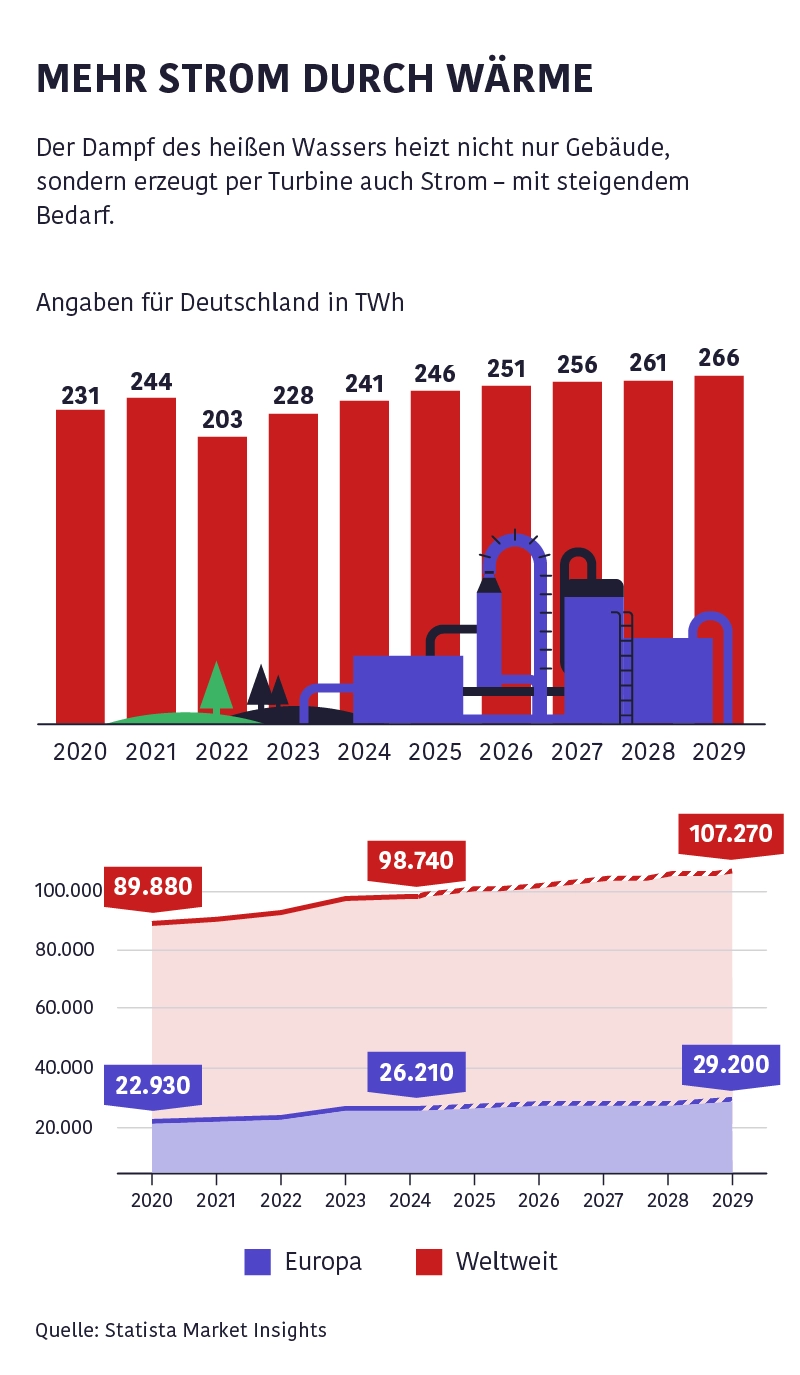

Kommunale Wärmeplanung als Fundament

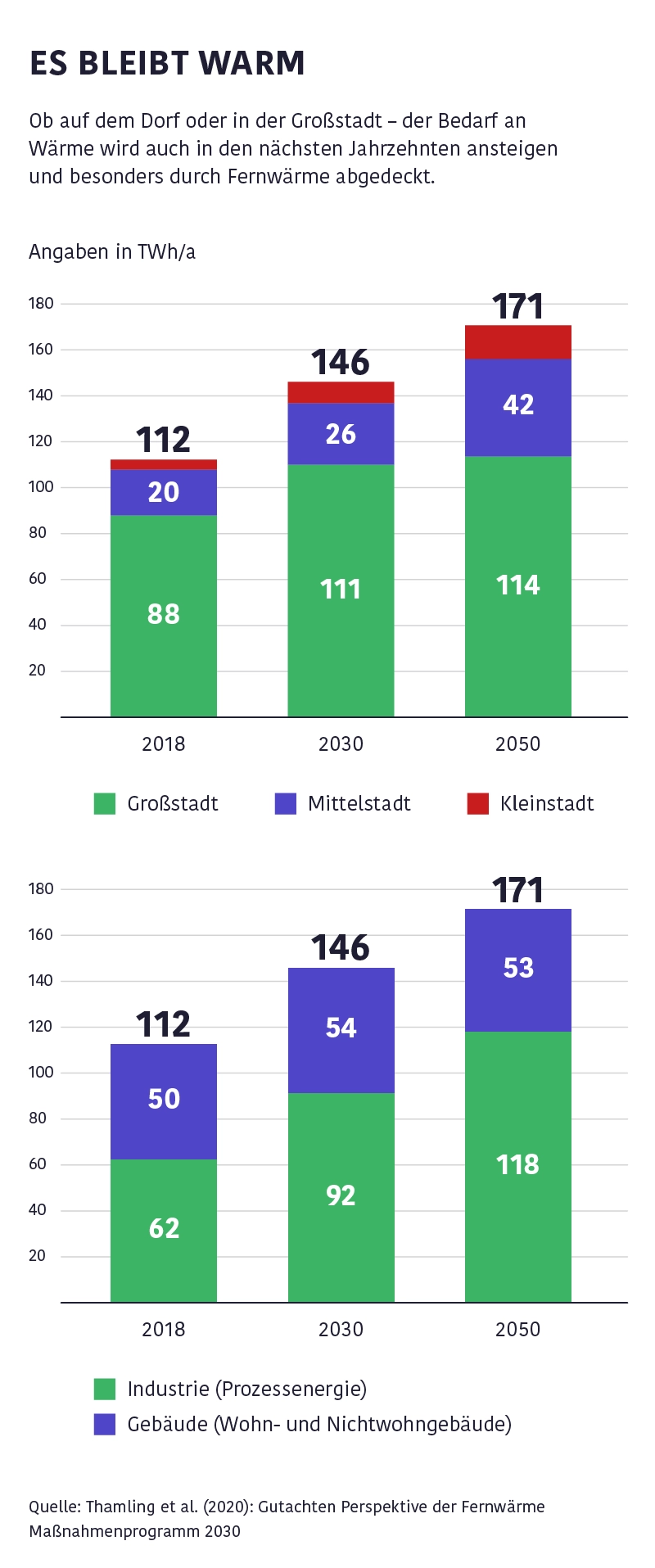

Fast 40 Prozent der CO2-Emissionen Deutschlands stammen aus Heizung und Kühlung von Gebäuden. Ein Anteil, der deutlich macht: Die angestrebte Klimaneutralität bis im Jahr 2045 gibt es nur mit einer umfassenden neuen Wärmeversorgung.

Klimaneutralen Strom kennt jeder von Windrädern und Solardächern. Wärme dagegen bleibt im Schatten. Dabei betrifft sie jeden: Ist die Wohnung im Winter warm? Was kostet die Nebenkostenabrechnung? Und wer bezahlt den Umbau? Die Wärmewende ist Klimaschutz – aber auch eine soziale Frage. Im Zentrum dieses Umbruchs stehen Kommunen. Sie müssen Wärmequellen identifizieren, Netze planen und Eigentümer beraten. Das Wärmeplanungsgesetz verpflichtet sie, bis 2028 einen Plan vorzulegen: ein Instrument, das Investitionen absichert, Kosten verteilt und Klimaziele erreichbar macht.

Doch was folgt auf diese Pläne? Sicher ist: Die Wärmewende wird eines der größten und spannendsten Infrastrukturprojekte der kommenden Jahrzehnte. Neue Wärmequellen gibt es in ganz Deutschland. Die Kommunen der Republik finden sie.

Ein erster Baustein: unvermeidbare Abwärme aus Industrie und Rechenzentren. Berlin-Schöneberg zeigt, wie es geht.

Zusammen mit der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag starteten die Unternehmen GASAG Solution Plus und PASM Power and Air Solutions, ein Tochterunternehmen der Telekom, das Leuchtturmprojekt Pallasseum. Die Abwärme der Server deckt künftig mindestens 65 Prozent des Wärmebedarfs der Bewohner, spart jährlich mehr als 800 Tonnen CO2 ein – einzig durch die Umstellung auf unvermeidbare Abwärme.

Für Matthias Prennig, Vertriebsleiter bei GASAG Solution Plus, war vor allem eines entscheidend: die Nähe des Netzknotenpunkts. „Ein Glücksgriff“, sagt der 49-jährige, und man spürt, dass er es ernst meint.

Trotzdem ist so ein Projekt kein Selbstläufer. Mehr als zwei Jahre verhandelten Telekom, Gewobag und GASAG. Abwärme ist kein klassisches Geschäftsmodell für Rechenzentrumsbetreiber; sie fällt unregelmäßig an und darf die Datensicherheit der Server nicht gefährden.

Ein entscheidender Vorteil in Berlin: Die Wege sind kurz. „Eine zwanzig Kilometer Leitung nur für wenige Haushalte? Wirtschaftlich undenkbar“, sagt Prennig. „Wärmenetze rechnen sich nur mit hoher Anschlussdichte – also eher in urbanen Räumen.“

Die Server des Netzknotenpunktes erzeugen eine Abwärme von knapp 25 Grad Celsius. Zwei Wärmepumpen erhitzen diese, angetrieben von grünem Strom, auf über 75 Grad. Eine Wärmetrasse führt das Heizwasser unter einen Spielplatz und öffentlichen Straßen in die Heizzentrale auf dem Dach des Pallasseums. Allein für Spitzenlasten und zur Absicherung gegen mögliche Ausfälle verbleiben noch Gaskessel auf dem Gebäude.

Die Investition liegt im unteren siebenstelligen Bereich, sorgt aber dafür, dass die grüne Wärme nicht teurer ist als die konventionelle. Und sie zeigt etwas anderes: die Chancen der Wärmewende. Unternehmen, die bisher kaum Berührungspunkte hatten, arbeiten zusammen. Telekommunikation trifft Wärmeversorgung – gesteuert von kommunaler Planung, gefördert durch Gesetze und Anreize.

Köln setzt auf Vater Rhein

Während in Berlin Server und Computerchips die Wärme für Wohnungen erzeugen, bringt ein paar hundert Kilometer weiter westlich ein großer, alter Vertrauter die Wärmewende voran: Vater Rhein.

Ab 2028 soll der Fluss in Köln 50.000 Haushalte wärmen, wird der Fluss im Stadtteil Niehl selbst zur Energiequelle. Mit Europas größter Flusswärmepumpe.

Hinter dichten Baumreihen und Uferböschung ragt der helle Beton von Schornstein und Kühlturm des bereits bestehenden Heizkraftwerkes Köln-Niehl in Richtung Himmel. Freizeitkanuten und Containerfrachter schieben sich träge am dem weitläufigen Gelände vorbei.

Kraftwerk Köln-Niehl: Flusswärmepumpe Ahoi

Martin Meissner / Picture Alliance

Noch dient das Flusswasser dem Betreiber RheinEnergie vor allem zur Kühlung der Anlage. Ein letztes Umweltgutachten stehe noch aus, sagt Alexander Felk, der das Projekt als Experte für Kraftwerksplanung seit dem Jahr 2023 begleitet. Aber ab dem nächsten Jahr könne der Baubeginn erfolgen, wenn die einzelnen Bauteile separat angeliefert und vor Ort zusammengebaut werden. Und dann liefert der Fluss: Wärme.

Bereits vor Baustart und Betrieb schauen Kraftwerksbetreiber aus ganz Europa nach Niehl. Zwar sind Idee und Technik nicht neu. Dass Flüsse Energie liefern, quasi als Wärmebänder durch die Landschaften ziehen, wissen Müller und Mühlen bereits seit dem Mittelalter. Und in Skandinavien oder der Schweiz liefern Flusswärmepumpen seit den 1980ern klimaneutrale Wärme. Doch die Dimensionen in Köln, sagt Felk, seien einmalig.

„Für Köln ist das hier der Beginn der Wärmewende“, sagt Felk. „Das Innenstadtnetz der Fernwärme von Köln erreicht Peaks von 400 bis 530 Megawatt – und wir werden 150 davon abdecken.“ Ein Drittel des gesamten Fernwärmebedarfs von Köln also, allein durch Flusswärme – lokal, klimaneutral und vor allem unabhängig von fossilen Brennstoffen. Der Rhein liefert stattdessen verlässlich und kalkulierbar, was auch die Preise der Verbraucher stabilisiert.

Selbst Niedrigwasser wie im Rekordjahr 2018, als der Pegel unter 80 Zentimeter fiel, stellt die Pumpen nicht vor Probleme. Dass RheinEnergie genau diesen Standort wählte, ist dennoch kein Zufall: In Niehl besteht bereits ein Anschluss an das Hochspannungsnetz – nötig, da die Wärmepumpen bis zu 50 Megawatt Strom benötigen, die natürlich grün erzeugt werden sollen – und eine direkte Verbindung zum städtischen Fernwärmenetz. Auf der einen Seite der Rhein, auf der anderen die Rohre des Fernwärmenetzes. Anders gesagt: Strom und Wärmesektor eng miteinander verzahnt.

Die Startinvestitionen sind hoch: 280 Millionen Euro. Ohne Förderprogramme und Zuschüsse wäre das Projekt kaum wirtschaftlich, lange Genehmigungsverfahren verzögern die Planung zusätzlich. Doch für Alexander Felk überwiegen die Vorteile. „Aus einem Kilowatt Strom gewinnen wir drei Kilowatt Wärme. Hocheffizient, klimaneutral und ganz ohne Verbrennung.“

Eine Studie der TU Braunschweig zeigt das enorme Potenzial: Bis zu 94 Prozent des deutschen Wärmebedarfs im Niedertemperaturbereich – also fürs Heizen und warmes Wasser – könnten aus Flüssen gedeckt werden. Von 80 untersuchten Großstädten ließe sich mehr als die Hälfte sogar komplett mit Flusswärme versorgen.

Wärme aus der Tiefe

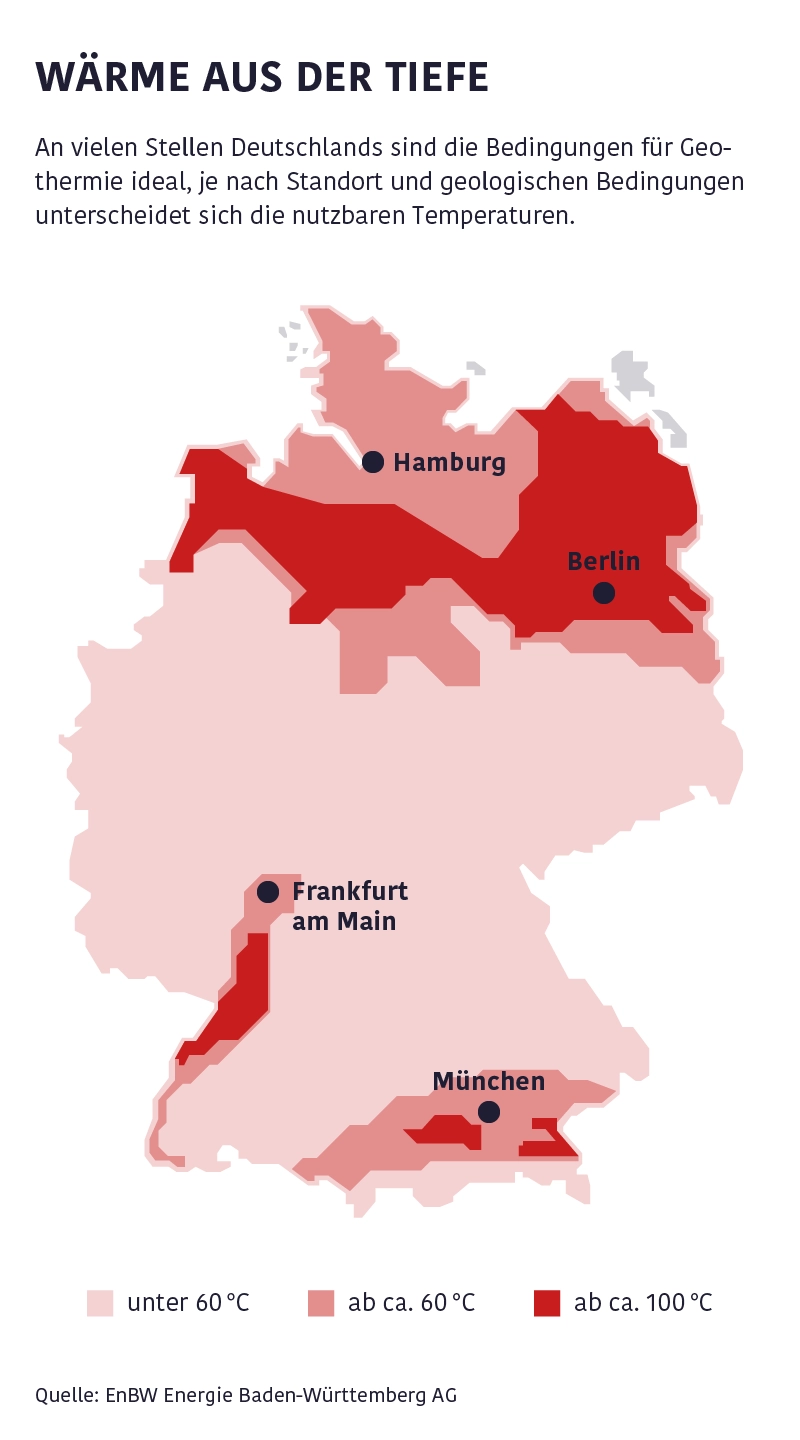

Köln nutzt die Kraft des Rheins. Doch Wärme steckt nicht nur im Flusswasser. Andere Städte blicken nicht in die Weite. Sondern in die Tiefe – dorthin, wo sich seit Millionen von Jahren Energie staut.

Zum Beispiel in Bruchsal, am Rande des Oberrheingrabens. Dort rauscht 134 Grad heißes Wasser aus 2.500 Metern Tiefe durch Rohre und Ventile Richtung Oberfläche und landen in einem monumentalen Block aus hellgrauem Stahl und Beton. Im Inneren erinnern Rohrstränge, Druckventile und metallisch glänzende Wärmetauscher an altehrwürdige Ingenieurskunst. Doch auch hier passiert Zukunft: die Wärmewende.

„In der Vergangenheit ging es uns in Bruchsal vor allem ums Lernen – heute sind wir längst operativ“, sagt Thomas Kölbel, Geschäftsführer der Geothermie Bruchsal GmbH, einer Tochter der EnBW.

Kölbel ist Geologe, arbeitet seit Jahrzehnten mit und an heißem Tiefenwasser. Das Prinzip ist einfach: Heißes Wasser aus der Tiefe fördern, Wärme entziehen, zurückleiten. In Bruchsal funktioniert das seit vielen Jahren zuverlässig. „Das Reservoir in Bruchsal liefert ideale Bedingungen für die Geothermie“, erklärt Kölbel.

Sieben Megawatt thermische Leistung erzeugt die Anlage in Bruchsal. Umgerechnet entspricht das rund 30 Gigawattstunden Wärme pro Jahr. Damit können etwa 1.500 Haushalte in Bruchsal versorgt werden. „Wir beliefern heute schon eine große Polizeikaserne und bauen die Leistung gerade aus – künftig verdoppeln wir den Wärmeertrag .“ Auf diese Weise könnten damit ein Viertel des Wärmebedarfs der Stadt gedeckt werden. Perspektivisch wären sogar zusätzliche Bohrungen denkbar, die die Stadt Bruchsal zu einem vollversorgten Geothermie-Standort machen würden.

Für die Wärmewende ist die kleine Stadt weit mehr als eine Randnotiz. Geothermie liefert idealerweise, was andere erneuerbare Energien nicht immer können: Grundlast. „Die Geothermie in Bruchsal hat eine Verfügbarkeit von 92 Prozent im Jahr – das schaffen nur sehr wenige Energiesysteme“, betont Kölbel. Während Sonne und Wind schwanken, liefert die Tiefe zuverlässig Wärme, konstant und unabhängig vom Wetter – und das auf einem Temperaturniveau, das perfekt ins Fernwärmesystem passt.

Während Flüsse also den sogenannten Niedrigtemperaturbereich für Heizungen oder Duschen unter 100 Grad Celsius mit Warmwasser versorgen könnten, hat Geothermie ein noch größeres Potential: Die Hitze aus der Tiefe, so eine Studie des Fraunhofer-Instituts könnte sogar bis zu ein Viertel des gesamten deutschen Wärmebedarfs langfristig abdecken.

Gleichzeitig bleibt die Technologie ein Standortthema. Wo der Untergrund es hergibt, kann Geothermie zur tragenden Säule werden, anderswo übernehmen Solarthermie, Abwärme oder Biomasse. „Die Wärmewende wird nach meinen Vorstellungen aus einem Mix bestehen, abhängig von den Gegebenheiten vor Ort“, sagt Kölbel. In Bruchsal ist die Lage günstig: salzhaltiges Wasser, stabile Geologie und eine Infrastruktur, die sich leicht erweitern lässt.

Stabilität ist entscheidend. In Basel hatte ein Geothermieprojekt vor Jahren ein spürbares Erdbeben ausgelöst – ein Schock für die Branche? Kölbel widerspricht: „Wir haben die Seismizität in Bruchsal von Anfang an überwacht. In 15 Jahren Betrieb gab es kein einziges Beben, das wir verursacht hätten.“

Die Messgeräte registrierten dennoch Ausschläge – rund 800 im Jahr 2009, vor allem tagsüber, werktags. Alarmzeichen? Kölbel ging der Sache nach und fand die Ursache: die Autobahn A5 nebenan. Der Schwerlastverkehr ließ den Boden vibrieren, nicht die Geothermie. Der Mensch rast, die Natur bleibt ruhig.

Noch mag also die Wärmewende einem Puzzle mit verstreuten Teilen gleichen – Computerserver hier, Flüsse dort, heiße Quellen da. Doch wenn sie sich zusammenfügen, ergibt sich ein Bild, das nicht nur warm macht.

Sondern auch Sinn.

Mehr zur Energiewende

Energiewende im Labor: Klein, aber oho! – Kurs Klimaneutralität. Ein großes Ziel, dessen nächste Schritte im Kleinen längst begonnen haben - in den Laboren. Zum Feature

Konverter: Anschlussstellen der Stromautobahn – Windkraft aus dem Norden auch im Süden nutzen: Das macht die Energiewende möglich. Wie Konverter dabei helfen. Mehr erfahren

Stadt in der Wüste: Erfolg auf ganzer Linie? – In der Wüste von Saudi-Arabien haben die Arbeiten für eine Stadt begonnen, wie es sie noch nie gegeben hat: The Line. Hier klicken

Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Gleichgewicht“