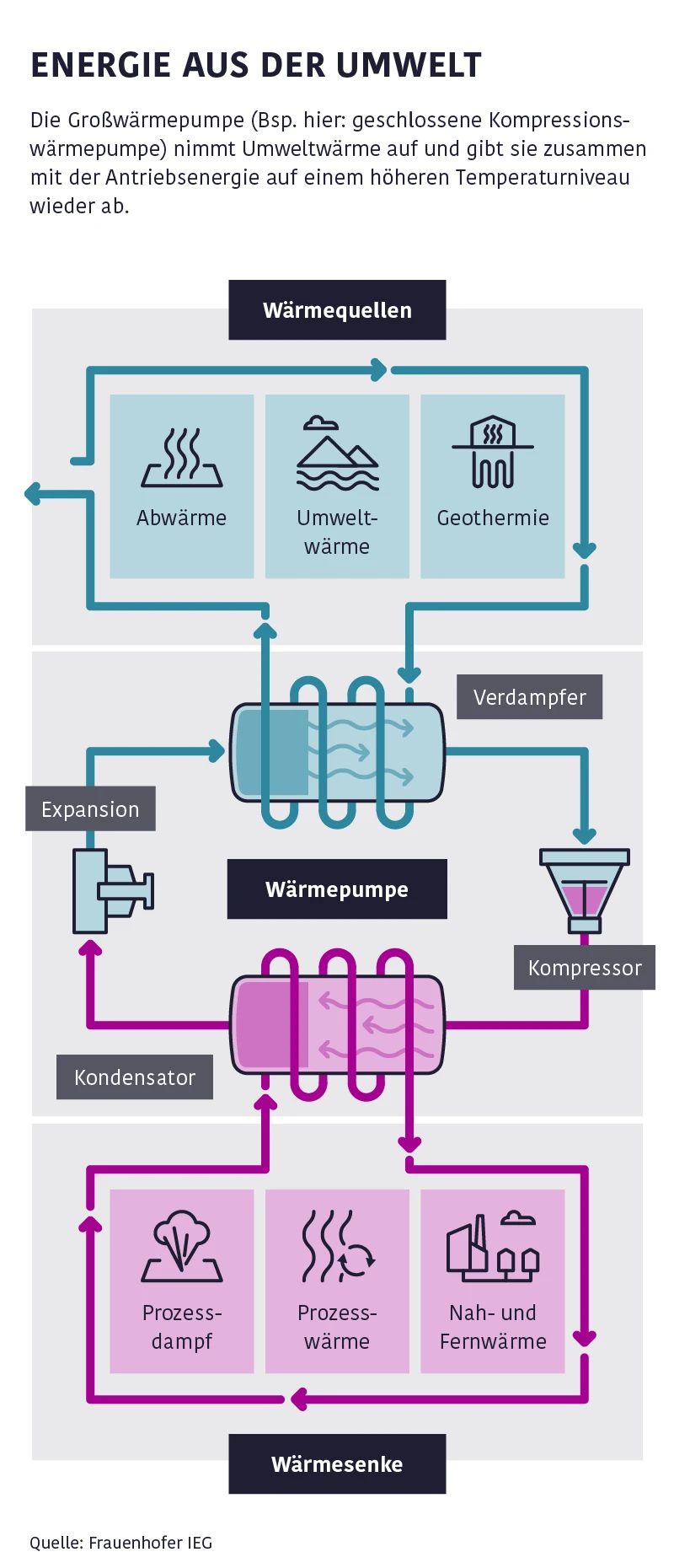

Für Experten ist klar: Das Potenzial der XXL-Wärmepumpen mit einer thermischen Leistung von 500 Kilowatt oder mehr ist hoch. Bis 2040 könnten sie hierzulande rund zwei Drittel des Energiebedarfs der kommunalen Wärmenetze liefern. Die Riesen nehmen nachhaltige Energie aus Luft, Boden oder Wasser auf und verdampfen ein Kältemittel, das anschließend von einem Kompressor auf ein höheres Temperaturniveau gebracht wird. Im nächsten Schritt wird die Energie in ein Nah- oder Fernwärmenetz eingespeist oder für Industrieprozesse genutzt.

Mehr zur Energiewende

Energiewende im Labor: Klein, aber oho! – Kurs Klimaneutralität. Ein großes Ziel, dessen nächste Schritte im Kleinen längst begonnen haben - in den Laboren. Zum Feature

Konverter: Anschlussstellen der Stromautobahn – Windkraft aus dem Norden auch im Süden nutzen: Das macht die Energiewende möglich. Wie Konverter dabei helfen. Mehr erfahren

Stadt in der Wüste: Erfolg auf ganzer Linie? – In der Wüste von Saudi-Arabien haben die Arbeiten für eine Stadt begonnen, wie es sie noch nie gegeben hat: The Line. Hier klicken

Die XXL-Wärmepumpe in Stuttgart-Münster kann bis zu 10.000 Haushalte mit klimafreundlicher Wärme versorgen. Quelle: EnBW

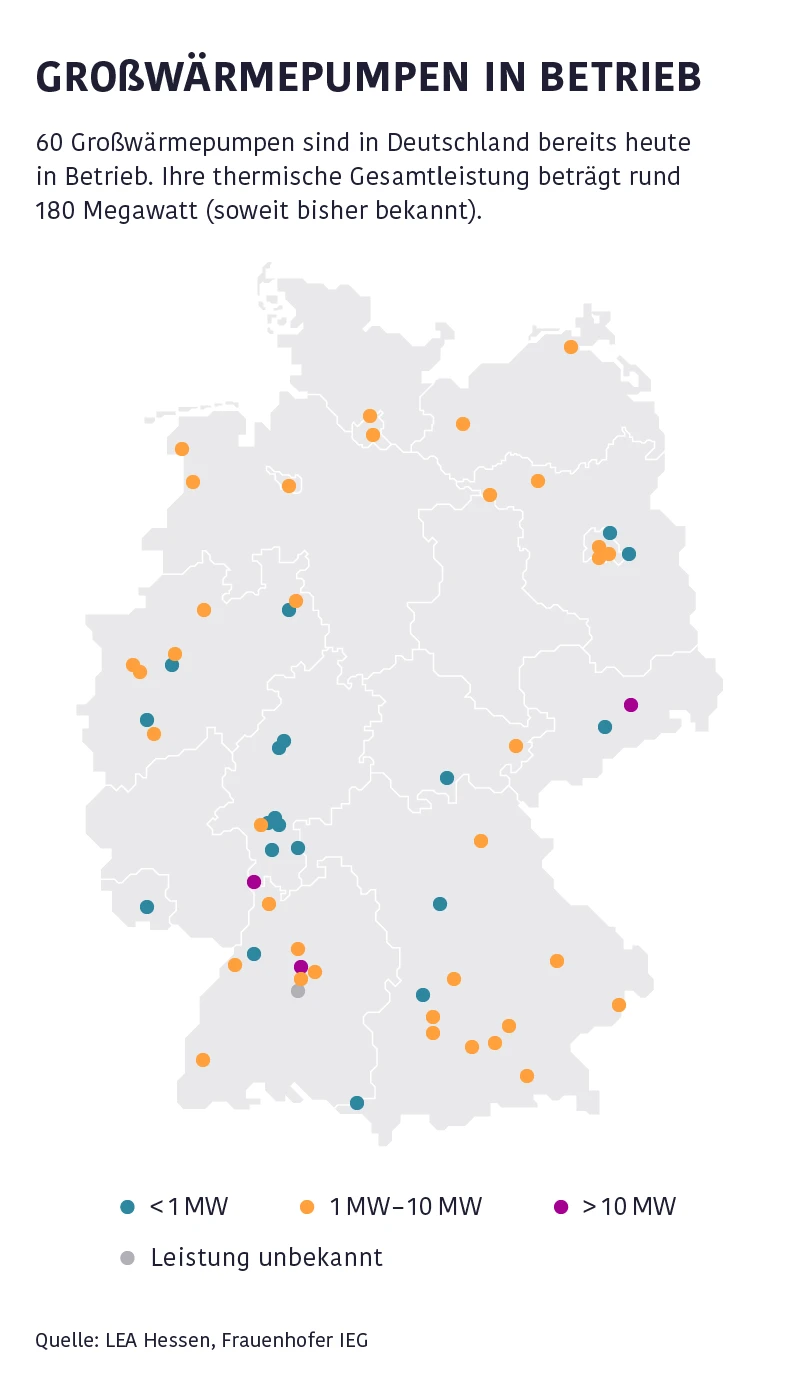

„Großwärmepumpen und Wärmenetze können einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung in Ballungszentren leisten. Wenn wir Klimaneutralität bis 2045 erreichen wollen, sind sie ein unverzichtbarer Baustein“, sagt Anna Billerbeck, Expertin am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung ISI. Lange Zeit kam der Bau der Großwärmepumpen in Deutschland jedoch nur schleppend in Gang – gerade mal 60 Megawatt thermische Leistung waren 2023 in Betrieb.

Investitionen in die Technologie schienen nicht rentabel, erfolgreiche Praxisbeispiele waren hierzulande rar. Zwar gilt die Technologie heute in großem Maßstab als ausgereift: Bis 120 Grad Vorlauftemperatur sind Großwärmepumpen laut Fraunhofer IEG in der Fernwärme etabliert und bis zu einer Heizleistung von einem Megawatt in Serie erhältlich. Ab einer Größenordnung von zehn Megawatt sind jedoch keine Lösungen von der Stange verfügbar. Maßgeschneiderte Anlagen müssen gebaut werden, um ganze Quartiere oder sogar Stadtteile zu versorgen.

Billerbeck: „Mit höheren Leistungsklassen gibt es bisher wenig Erfahrungen am Markt. Insbesondere in der Fernwärme existiert nicht die eine technische Lösung, die für alle Kommunen passt. Ist die Heizlast im Winter sehr hoch, braucht es gegebenenfalls weitere Wärmeerzeuger, die zugeschaltet werden können.“ In bestehenden Wärmenetzen müssen die Wärmepumpen in Deutschland zudem oft sehr hohe Temperaturniveaus erreichen, damit Gebäude wie Altbauten warm werden.

Dadurch sinke die Effizienz der Pumpen, der Betrieb sei angesichts hoher Strompreise teuer. Hinzu kommen hohe Investitionen für die Technologie und den Ausbau der Infrastruktur. Können die Pumpen nicht in ein bestehendes Wärmenetz integriert werden, fehlt es den Stadtwerken an Einnahmen, um die Kosten zu stemmen.

Rückenwind für Großwärmepumpen

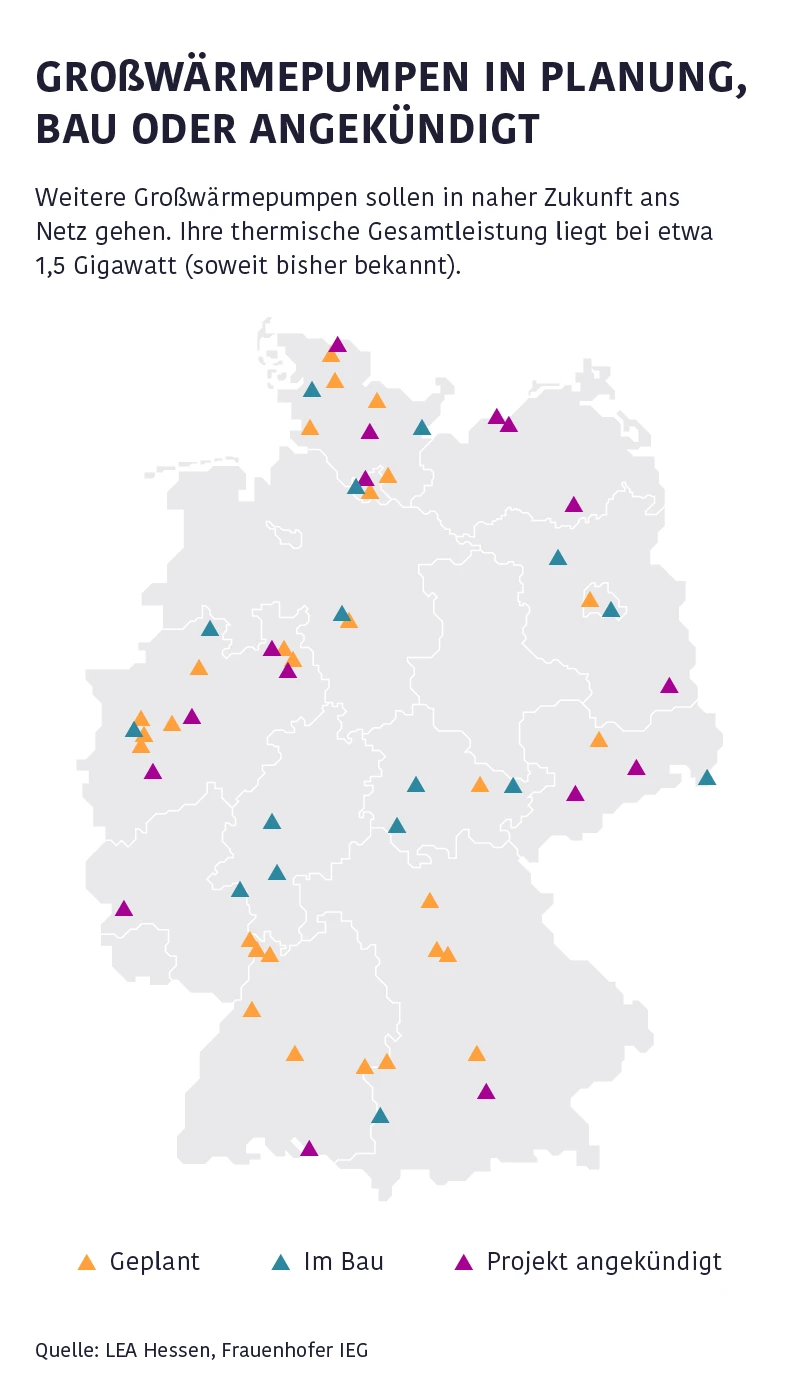

Aktuell gibt es jedoch Bewegung im Markt. Eine Datenbank der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG zeigt: Großwärmepumpen mit einer thermischen Leistung von insgesamt 180 Megawatt waren Ende Juni 2025 in Betrieb . Dazu kommen weitere 1,5 Gigawatt, die bereits gebaut werden oder angekündigt sind. Ein Grund für den Schub ist die kommunale Wärmeplanung, die die Städte bis 2026 beziehungsweise 2028 – je nach Größe – vorlegen müssen.

Viele setzen dabei laut Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg auf Großwärmepumpen. „Die Themen Quartierswärme und Fernwärme gewinnen europaweit an Bedeutung. Großwärmepumpen spielen dabei eine Schlüsselrolle und werden in vielen Fällen klassische Heizkraftwerke verdrängen oder zumindest ergänzen“, so Christian Hüttl, Leiter Wärmepumpen bei Siemens Energy. Ein weiterer Grund für die steigende Nachfrage ist die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, die bis 2028 läuft. Für Experten ist sie nach wie vor essenziell, um den Ausbau der grünen Wärme voranzutreiben. Denn von allein rechnen sich die hohen Investitions- und Betriebskosten nicht.

„Die Förderung soll laut Koalitionsvertrag gesetzlich geregelt und aufgestockt werden – und die Strompreise sinken. Das ist ein wichtiges Signal der neuen Bundesregierung an die Branche – und für Großwärmepumpen als grüne Leittechnologie in Deutschland“, sagt Henrik Pieper, Spezialist für Großwärmepumpen am Hamburg Institut. Die Rahmenbedingungen müssten jedoch zügig festgelegt werden, die Akteure brauchen schnell Verlässlichkeit, fordert Billerbeck.

Private Investoren für grüne Fernwärme

Neben politischen Finanzierungsmodellen müsse laut Billerbeck grüne Fernwärme auch für den privaten Kapitalmarkt interessant werden. Bürgergenossenschaften könnten ein vielversprechender Ansatz sein, aber auch sogenannte Genussrechte – Beteiligungen der Bürger, die in den Ausbau der grünen Wärmenetze investieren möchten.

Damit die Großwärmepumpen ihr Potenzial entfalten können, braucht es nicht zuletzt weniger regulatorische Hürden. „Es gibt bundesweit keine einheitlichen Richtlinien, wie der Bau der Riesen beantragt werden kann. Die Verfahren variieren oft von Kreis zu Kreis – und je nach Wärmequelle. Die Planung und Genehmigung der Technologie gehört nach wie vor zu den größten Herausforderungen“, ist Pieper überzeugt. Ohne politischen Rückenwind geht es dabei nicht.

Zurück zum Magazin-Schwerpunkt „Größe“